《震耳欲聋》:用寂静之声划破喧嚣假象

我看App原创 文/ 林若一

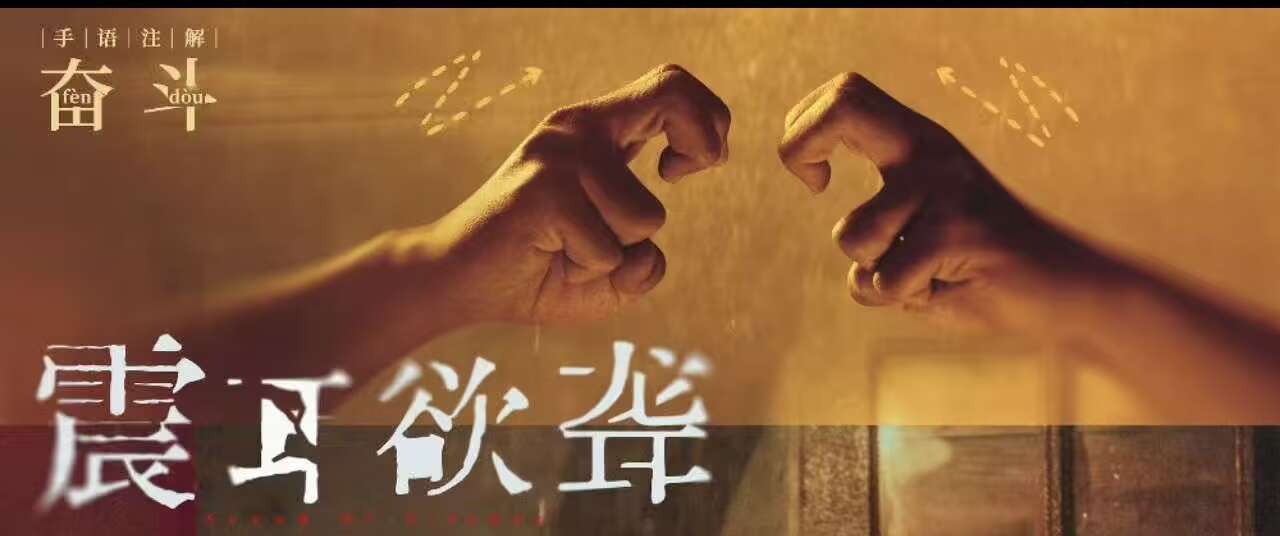

2025年国庆档的尾声,响起了一声不同凡响的惊雷——那就是万里导演、汤禹辰编剧,檀健次、兰西雅主演的聋人反诈题材电影《震耳欲聋》。

《震耳欲聋》作为档期内最晚上映的影片,却以黑马之姿斩获豆瓣最高开分。10月4日上映,截至10月12日,这部制作成本3000万的电影,撬动了2亿票房,而且正向口碑也呈持续发酵态势,可以说是票房、口碑双丰收。

这部电影的成功,究竟是真材实学的必然胜利,还是时也运也的偶然?不妨跟着”我看App”小编的脚步,一起探究一番。

剧本的扎实,影片节奏流畅

许多社会议题作品常常陷入“主题先行”的陷阱,角色沦为传递观念的喇叭。当今时代,大家也不想看到单一的“伟光正”角色了。《震耳欲聋》的剧本之妙,在于它塑造了一个个活生生的、在灰色地带挣扎的人,尤其主角张淇,不再是一个符号化的英雄。

编剧汤禹辰大胆地展现了张淇复杂人性中的摇摆不定——他既会为了爬上更高位置的纸醉金迷而狂喜,又回在意识到法律与正义的本质时,饱受良心的煎熬。这种道德上的挣扎,构成了角色最核心的戏剧张力。正是这种张力,给那场饱受好评的电梯戏奠定了基础。包括配角老马同样也有人性的两面:既热心救助男主小时候,开小卖铺辛勤生活;同时也因为认知不足、不听劝告,栽倒在了金融骗局之下。剧本的扎实,正体现在对这种“人性两难”的精准描绘上。

当然,剧本并不是没有漏洞,法庭戏较为单薄、部分剧情反转生硬、高潮推进缺乏逻辑等,都是被人诟病的点。但整体来说,这部电影没有什么硬伤,节奏非常流畅,故事既富有沉浸感,又不失客观深度,确保了各个层面的观众都能“看得懂、看得顺”,在情感和逻辑上能达成双重共鸣。

主演演技到位,富有较强感染力

小成本电影,除了剧本,关键也在于主角,饰演男主的檀健次演技比较亮眼。在小编看来,他在《震耳欲聋》中的表现,早已远远超脱了所谓“流量小生”的标签,手语流畅度打磨得不错,眼神戏也相当到位。

影片开头胜诉后,他与当事人自荐法律顾问时的卑微与渴望,以及劝说想要自尽的吴阿姨未果,被警察搀扶着走出院子时迸发的不解、痛苦与决绝,这两场戏打底,一个在生存危机和正义良知线上纠结、挣扎的CODA形象便跃然屏幕之上。

兰西雅一直都很有演戏天赋。片中聋哑女主苦难的身世、不服输的野性,甚至还有独属于少女的狡黠和灵动,这几个特征杂糅在一起,并不好呈现,稍微不注意就容易用力过猛,但兰西雅完成得很不错,与檀健次的沉郁与挣扎形成了恰到好处的互补。男主和女主能撑住,电影就能成功一半。

选档巧妙,占据天时地利人和

《震耳欲聋》的成功,除了剧本和演员,也可以说是幸运的。一方面,影片聚焦聋哑人这一小众弱势群体及其遇到的法律困境,题材相对比较新颖,又切中了当下社会人们对电信诈骗深恶痛绝的心理状态,容易引发广泛的公众讨论;另一方面,影片在国庆档初期以点映试水,选择10月4日正是上映,说明主创心里还是比较忐忑,面对头部大片不够自信,不敢硬碰硬。

万万没想到,2025年的国庆档相比往年表现十分平庸,唯一口碑较好的《毕证明的证明》竞争力又不够强劲。因此,剧本、演员、题材三到位的《震耳欲聋》如脱缰黑马般脱颖而出。反面例子就是大鹏的《长安的荔枝》,质量上乘却遇上了个个能打的暑假档,运气不是差了一星半点。

写在最后

既有真材实学,也足够幸运,两者共同造就了《震耳欲聋》的成功。它的成功既非偶然,也不意外,而是艺术创作规律与社会需求同频共振的必然结果。

《震耳欲聋》让我们看到,电影作为大众艺术形式,依然保有触动社会神经、推动对话与反思的强大力量。资本热衷于计算IP价值、流量效应时,观众用脚做了投票:管你主创团队大或小,投资高还是低?只要真诚地讲好整个故事,引发了一定的共情,就愿意为其买单。

什么流量密码,什么商业算法,都比不上观众一双雪亮的眼睛。同喜欢观影的您,认同小编的观点吗?欢迎评论区留言~~

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......