东软,硬了?

文丨段青玄

美编丨李成蹊

出品丨牛刀财经(niudaocaijing)

“中国软件第一股”东软,正在褪去曾经的“硬核”底色。

10月29日,2025年三季度报告的披露,让这家拥有34年历史的老牌企业,彻底暴露了“外强中干”的困境。

营收仍保持8.72%的增长,核心业务却已陷入亏损;曾以技术壁垒立足的行业标杆,如今要靠政府补助与金融资产收益勉强维持盈利体面;刘积仁时代埋下的多元化隐患,在荣新节接棒后不仅未能化解,反而让“增收不增利”的矛盾愈发尖锐。

东软的“软”,不是偶然的业绩波动,而是战略定力、盈利硬实力与风险抵御能力的全面褪色。

从“硬气”到“疲软”的转折背后,是两代掌舵者在行业变革浪潮中,对“规模”与“核心”、“守成”与“破局”的误判,最终让这家曾引领中国软件产业的巨头,陷入了进退两难的境地。01 盈利硬实力“变软”:非经常性损益撑不起的体面

东软的盈利数据,早已没了当年的“硬气”。

2025年前三季度5108万元的归母净利润,看似守住了盈利底线,但拆解财报便会发现,这一利润完全是“外来输血”的结果。

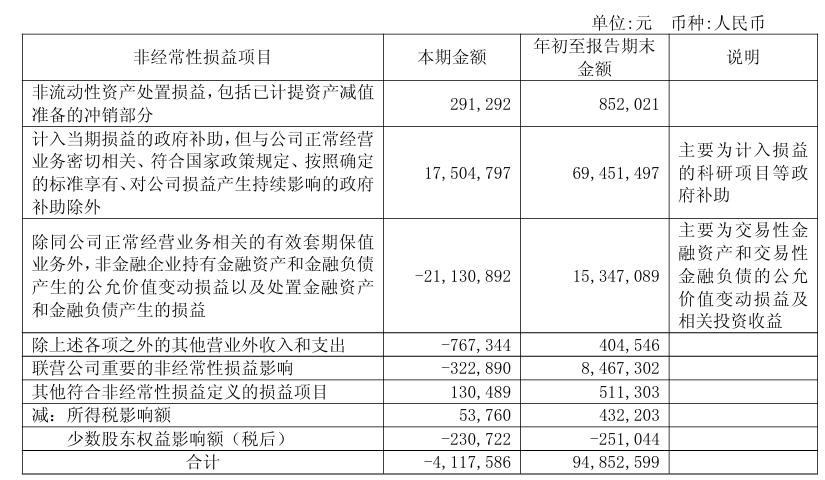

其中0.95亿元的非经常性损益中,0.7亿元来自政府补助,0.15亿元源于金融资产公允价值变动,核心业务的扣非净利润反而亏损4377.1万元,同比下滑

145.87%。

这种“盈利假象”在单季度数据中更显脆弱。

2025年三季度,东软归母净利润直接亏损518.86万元,同比下滑109.59%,即便是“外快”也难以填补主业的亏损黑洞。

更值得警惕的是,为扭转困局而增加的研发投入,不仅未转化为竞争力,反而成了利润的“消耗器”。前三季度8.18亿元研发费用(同比增18.27%),既没筑起新的技术壁垒,也没拉动营收增长,反而让“投入越多、亏损越甚”的恶性循环愈发明显。

盈利硬实力的“软”,本质是业务结构的“虚”。

东软早年以医疗IT、社保信息化为核心,靠着硬核技术在细分领域建立起难以撼动的优势;但随着业务向智慧城市、智能汽车等领域扩张,低毛利率的系统集成与硬件销售逐渐成了营收主力。

以智能汽车业务为例,行业硬件产品毛利率普遍低于15%,东软若未能突破软件技术壁垒,仅靠硬件出货量支撑营收,只会让盈利水平持续“变软”,陷入“增收不增利”的死循环。02 资金硬实力“变软”:凝固的资产与激增的负债

比盈利更致命的,是东软资金链的“疲软”。

2025年前三季度,经营活动现金流量净额净流出0.33亿元,72.14亿元的现金流入不足以覆盖72.47亿元的流出,核心业务“自我造血”能力基本丧失。

而资金链紧绷的根源,在于资产结构的严重失衡。

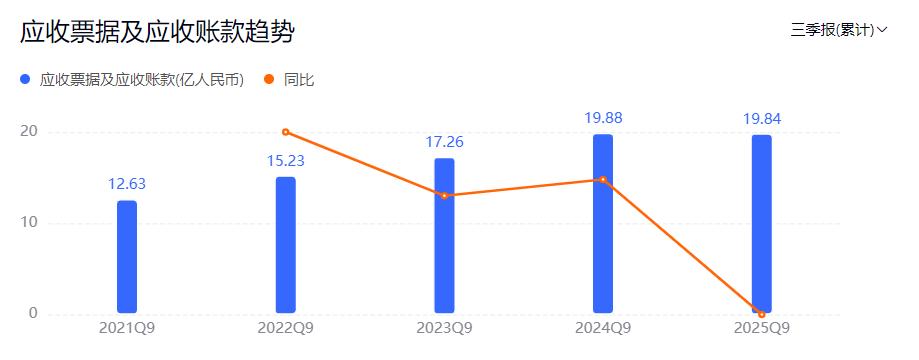

存货从年初43.87亿元增至52.80亿元,应收账款从17.99亿元升至19.48亿元,合同资产从2.04亿元增至3.13亿元,这些“凝固的血液”将本应流动的资金锁死,导致资金周转效率持续走低。

19.48亿元的应收账款,占同期营收的26%,意味着每赚100元营收,就有26元被客户占用,且财报未提及回款周期改善的迹象,坏账风险仍在累积。

与此同时,负债压力却在陡增:短期有息负债从2024年末的3.41亿元激增至11.8亿元,增幅达246%;货币资金却从27.90亿元降至19.08亿元,降幅超30%。

尽管19.08亿元货币资金看似能覆盖短期债务,但46.57亿元的合同负债多与项目进度绑定,无法自由动用,企业实际偿债能力已逼近警戒线。

资产减值损失的飙升,进一步加剧了资金硬实力的“软”。

2025年前三季度,1.04亿元的资产减值损失同比增加82.6%,远超营收增速,结合存货与应收账款的激增不难推测,部分减值极可能来自存货跌价与应收账款坏账计提。

当资金既无法从主业盈利中获得补充,又被低效资产与债务牢牢捆绑,东软的资金链早已没了当年的“硬抗”能力,只能在被动应对中消耗元气。03 战略硬实力“变软”:两代掌舵者的路径依赖困局

东软的“软”,归根结底是战略定力的“软”。

刘积仁执掌34年间,早年带领东软在医疗IT、社保信息化领域打出一片天地,靠着聚焦核心业务的“硬战略”成为行业标杆。

但2011年后,对“规模崇拜”的执念让他启动激进的多元化战略,业务版图迅速扩张至智慧城市、智能汽车、保险等多个领域,试图打造“全产业链生态”。

然而,这种扩张并未形成协同效应,反而陷入“资源分散、核心弱化”的困境。

医疗IT的数据分析能力未能赋能智慧城市,智能汽车的软件技术与企业数字化解决方案彼此割裂,各业务板块“各自为战”,既浪费了研发与销售资源,又让东软在每个赛道都难以集中力量突破。

当同行企业聚焦单一领域构建技术壁垒时,东软的“全面布局”反而成了负担,战略从“精准发力”变成了“分散用力”,硬实力逐渐被稀释。

刘积仁时代的资本运作,进一步削弱了战略硬实力。为支撑多元化,东软推动多家子公司拆分上市,却导致核心技术与客户资源分流;多次并购未能达到预期效果,反而让管理层陷入“重融资、轻运营”的误区,忽视了核心技术研发与业务整合。

在软件行业向云服务、AI应用转型的关键十年,东软又错失窗口期,同行在2015年前后就启动云转型,东软直到2020年后才布局“东软云”;AI技术始终停留在零散项目级应用,未能形成平台化能力,战略从“引领行业”变成了“追赶行业”。

荣新节接棒后,未能打破这种路径依赖,反而让战略硬实力进一步“变软”。

2025年5月上任后,他仍强调“聚焦医疗健康、智能汽车互联”,却未提出实质性的战略收缩与重构,本质是对刘积仁时代多元化战略的被动延续。

前三季度分散的研发投入、未能梳理的资产包袱、持续恶化的现金流,都证明他既未能纠正历史失误,也未能找到新的增长引擎,只能在“守成”中让矛盾愈发尖锐。结语 东软“变软”的启示

东软的“软”,不是一家企业的孤立事件,而是中国科技企业转型期的典型缩影。

在行业快速变革的浪潮中,“规模扩张”不等于“实力增强”,“业务多元”不等于“抗风险能力强”,真正的硬实力,永远来自对核心业务的深耕、对技术变革的敏锐把握,以及对风险的清醒预判。

对于东软而言,若想重新“变硬”,荣新节必须实施刮骨疗毒式的改革:

果断收缩非核心业务,聚焦医疗IT、智能汽车软件等仍有竞争优势的领域,集中资源构建技术壁垒;优化资产结构,加速处置低效资产与问题联营项目,缓解资金链压力;建立以盈利为导向的研发与运营体系,让投入真正转化为核心竞争力。

要知道,行业竞争的本质,从来不是“谁做得多”,而是“谁做得精、谁做得硬”。

若不能打破路径依赖,及时纠正战略失误,即便曾是行业标杆,也可能在时代浪潮中逐渐“变软”,最终被市场淘汰。2026年将是东软上市30周年,这家老牌企业正站在生死攸关的十字路口。

是重新找回“硬核”底色,还是继续在“疲软”中沉沦,取决于管理层能否拿出破局的勇气与智慧。

而东软的选择,也将为中国科技企业的转型与传承,写下一份重要的答卷。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......