张兴海115亿绑华为撬港股 IPO,赛力斯三季报显新能源 “平衡术”

作者丨肖影

出品丨牛刀商业评论

2025年10月末,赛力斯的资本市场动作与业绩表现形成奇妙共振:

前三季度营收1105亿元同比增长3.67%,净利润53.12亿元同比大增31.56%,展现出强劲的盈利韧性;但单季度看,三季度营收481.3亿元同比增长15.75%,净利润却同比微降1.74%,呈现“营收高增、净利微调”的分化态势。

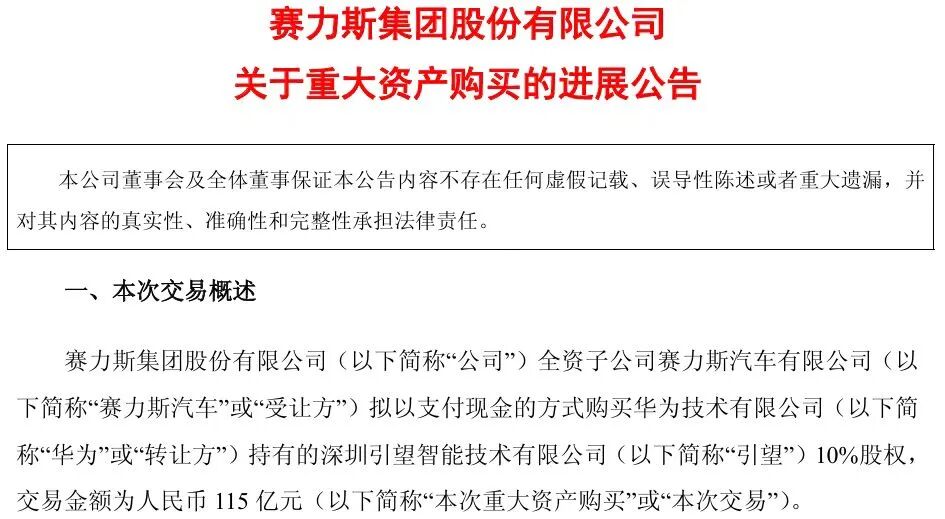

更受关注的是,在业绩披露之际,赛力斯已完成115亿元入股华为引望智能的全部付款,同时敲定11月5日港股上市计划,拟募资129亿港元,22家基石投资者认购8.26亿美元。

这份“业绩答卷+资本动作”的组合,折射出赛力斯在新能源汽车赛道的独特生存逻辑:以深度绑定华为获取技术溢价,以“A+H”上市拓宽融资渠道,在“规模扩张”与“利润保障”“技术依赖”与“自主可控”之间寻找平衡,成为传统车企向新能源转型的典型样本。01 业绩分化:营收高增与净利微调的“短期阵痛”

赛力斯三季度业绩的“反差感”,需放在新能源汽车行业“量价齐升”与“成本承压”的双重背景下解读。

从整体业绩看,前三季度31.56%的净利润增速远超3.67%的营收增速,扣非后净利也同比增长26.7%,这一表现显著优于行业平均水平。

2025年上半年国内新能源车企平均净利润增速约18%,赛力斯凭借产品结构升级与成本控制,实现了“增收更增利”的良性循环。

核心驱动力在于其与华为合作的高端车型持续放量:搭载华为智驾、鸿蒙座舱的问界系列,在30-50万元价格带形成差异化竞争优势,2025年前三季度销量同比增长超40%,带动整体毛利率提升1.2个百分点至18.5%,成为盈利增长的核心支柱。

但三季度单季净利润同比微降1.74%,也暴露出短期经营压力。

一方面,为冲刺港股上市,赛力斯在三季度加大市场推广与渠道建设投入,销售费用同比增长12.3%,叠加华为引望股权交易相关的财务费用摊销,短期内挤压了利润空间;

另一方面,新能源汽车核心原材料价格虽有所回落,但800V高压平台、高算力智驾芯片等高端配置的普及,仍使单车制造成本维持高位。

不过,这种“短期微调”并未动摇长期盈利根基:三季度扣非后净利仅下降1.39%,且政府补助占比不足3%(5246万元),远低于同行平均水平,说明其盈利主要依赖主营业务,而非非经常性收益,经营质量相对扎实。

从行业对比来看,赛力斯的业绩表现更具“转型含金量”。相较于比亚迪、吉利等传统车企通过规模效应摊薄成本,赛力斯选择“高端化+技术合作”的差异化路径,虽短期内面临研发与合作成本压力,但避免了陷入“低价竞争”的泥潭。

数据显示,2025年前三季度赛力斯单车收入达28.6万元,较行业平均水平高出11.2万元,这种“高单价、高毛利”的产品结构,为其长期盈利提供了保障。

三季度净利微调更像是“战略投入期”的短期阵痛,随着港股募资到位与华为技术协同效应进一步释放,利润增长有望重回快车道。02 战略绑定:115亿入股华为的“双赢逻辑”

赛力斯完成115亿元支付、获取华为引望10%股权,是其新能源转型的“关键一步”,这一交易背后蕴含着“技术换市场”“资源换增长”的深层逻辑,而非简单的“技术依赖”。

从华为角度,引望智能作为其智驾技术商业化的核心平台,需要车企的资金支持与量产场景验证;从赛力斯角度,通过入股深度绑定华为,不仅能优先获得智驾、座舱等核心技术,更能共享华为的品牌流量与渠道资源,实现“1+1>2”的协同效应。

这种绑定的直接价值体现在产品竞争力的提升上。2025年推出的问界M9MAX车型,搭载华为最新ADS3.0智驾系统与鸿蒙4.0座舱,上市首月订单突破2.3万辆,其中70%的消费者因“华为技术”选择该车型。

数据显示,搭载华为技术的车型毛利率达22.3%,较赛力斯自主研发车型高出6.8个百分点,技术溢价效应显著。

更关键的是,通过入股引望,赛力斯获得了智驾技术的“优先迭代权”。

华为下一代ADS4.0系统将优先在问界车型落地,这意味着其在高端智驾赛道将保持6-12个月的先发优势,避免陷入“技术跟跑”的被动局面。

从行业趋势看,赛力斯的“绑定策略”顺应了新能源汽车“软硬分离”的发展潮流。随着智驾、座舱等软件技术成为核心竞争力,传统车企单纯依靠自主研发难以快速突破,与科技公司合作成为必然选择。

但与蔚来、小鹏等车企“自主研发为主、合作为辅”不同,赛力斯选择“深度入股+联合开发”的模式,既避免了“技术卡脖子”风险,又降低了自主研发的试错成本。

数据显示,2025年前三季度赛力斯研发投入同比增长28.5%,但通过与华为共享研发成果,研发费用率仅为5.2%,低于同行平均水平2.3个百分点,实现了“低成本高效研发”。

不过,这种深度绑定也需警惕“过度依赖”的潜在风险。目前赛力斯90%的高端车型销量依赖华为技术背书,若未来华为调整合作策略或向其他车企开放技术,可能会削弱其差异化优势。

为此,赛力斯在绑定华为的同时,也在加快自主技术储备:2025年三季度,其自主研发的800V高压平台实现量产,电池管理系统(BMS)自主化率提升至75%,逐步构建“华为技术+自主研发”的双重技术护城河。这种“借力”与“自主”的平衡,正是赛力斯战略布局的精妙之处。03 港股上市:129亿募资的“双重意义”

赛力斯选择在港股上市,拟募资129亿港元,不仅是为了补充流动资金,更承载着“完善资本布局”“加速全球化”的双重战略意义。

从资本结构看,“A+H”股格局的形成,将拓宽其融资渠道,降低对单一市场的依赖A股市场更注重短期业绩表现,港股市场则更认可长期成长潜力与技术价值,这种“双市场融资”能力,为其持续的研发与合作投入提供资金保障。

22家基石投资者认购8.26亿美元,反映出资本市场对其“华为合作+高端化”模式的认可。

其中,重庆产业母基金认购21.77亿港元,体现了地方政府对其作为“重庆新能源龙头企业”的支持;施罗德、中邮理财等机构投资者的参与,则看重其在高端智驾赛道的增长潜力。

天眼查显示,引望在2025年3月已经完成了工商信息变更,新进股东赛力斯汽车、阿维塔科技(重庆)有限公司,各持股10%,而华为持股比例由100%变更为80%。

从估值角度,赛力斯港股发行价对应2025年PE约28倍,低于比亚迪(35倍)、理想汽车(32倍),处于合理区间,这种“估值优势”有望吸引更多长期资金入驻,提升股价稳定性。

其中,募资用途更凸显其战略规划的连贯性。根据招股书,129亿港元募资中,40%将用于智驾技术研发与引望智能增资,30%用于新车型开发(包括2款纯电车型与1款混动车型),20%用于海外市场拓展,10%用于补充流动资金。

这种“研发+产品+海外”的资金分配,既强化了与华为的技术协同,又为长期增长储备产品与市场,避免了“募资闲置”或“盲目扩张”的问题。

特别是海外市场拓展,2025年赛力斯已在欧洲、东南亚建立销售网络,港股上市后将借助国际资本加速全球化布局,对冲国内市场竞争压力。

从行业对比来看,赛力斯港股上市时机选择恰当。

2025年下半年以来,港股新能源汽车板块估值逐步修复,理想汽车、蔚来等企业股价累计涨幅超30%,市场对“技术驱动型”车企的关注度提升。

赛力斯作为“华为概念股”登陆港股,有望借助这一趋势获得估值溢价,同时为后续海外融资(如发行可转债、GDR)奠定基础。

对于新能源车企而言,资本实力的强弱直接决定其在技术研发与市场拓展中的话语权,赛力斯通过港股上市进一步巩固资本优势,将在未来竞争中占据更有利地位。结语:平衡术背后的行业启示

赛力斯的三季度业绩与资本动作,展现出传统车企向新能源转型的“平衡智慧”:

在“规模与利润”之间,选择以高端化保障盈利;在“自主与合作”之间,选择以深度绑定获取技术优势;在“国内与海外”之间,选择以港股上市拓宽空间。

这种平衡不是“妥协”,而是基于自身资源禀赋的理性选择,为其他传统车企提供了可借鉴的转型路径。

但挑战依然存在:如何在绑定华为的同时保持品牌独立性,如何将短期技术优势转化为长期用户粘性,如何在全球化过程中应对不同市场的政策与竞争风险。

这些问题的解答,将决定赛力斯能否从“华为合作受益者”成长为“自主可控的新能源巨头”。

对于整个新能源汽车行业而言,赛力斯的实践证明:

在技术快速迭代、竞争日益激烈的当下,单一企业难以包揽所有核心能力,“开放合作+自主创新”的组合模式将成为主流。

但合作不是“甩锅”,自主不是“闭门造车”,唯有找到适合自身的平衡点,才能在转型浪潮中穿越周期,实现可持续增长。

文章图片来源:赛力斯微博、财报

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......