不会吧,大模型的尽头居然也是“带货”?

今年的“双十一”,在褪去了消费狂欢的底色之后,巨头们再次讲起了AI的故事,而很多用户发现不止电商平台,大模型也纷纷开始“上链接”。

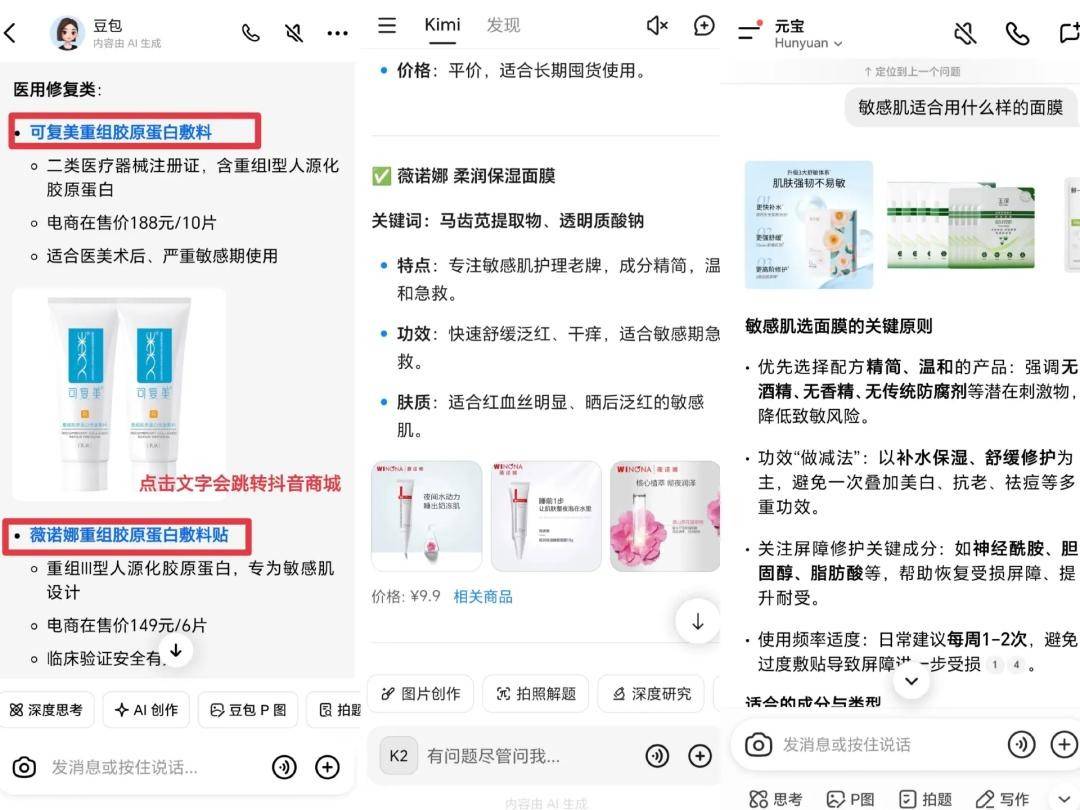

比如豆包,在和豆包对话时,其回复中嵌入了抖音商城的商品链接,尤其是涉及消费类话题时,出现频次不低。不止豆包,腾讯元宝、文小言、Kimi等依托AI大模型诞生的C端应用,在问及选购问题时,从回复的内容中也能看到商品链接,有的跳转到第三方电商平台,有的跳转到自家电商,点击即可购买。

回顾互联网二十多年的发展,从搜索到社交再到内容,商业化探索的尽头几乎都指向了卖货。尤其是在内容领域,直播模式兴起、火速流行,当平台还在沉迷于打赏获得的收入时,直播带货悄然打开了新路子;到了短视频时代,带货更是开辟了兴趣电商的新市场,迅速帮平台解决了流量变现的难题。

如今,我国大模型也终将走上靠卖货赚钱的道路吗?

付费率不行,只能带货?

在赚钱能力上,目前中外大模型拉开了一定的差距。

去年底,OpenAI年化收入(ARR)是55亿美元,今年6月突破100亿美元,8月《纽约时报》披露,其收入已经达到120–130亿美元年化收入,年底将达到200亿美元,增幅接近300%。Anthropic的增长更加夸张,去年ARR仅10亿美元,今年上半年达到40亿美元 ,年底预计将突破90亿美元,同比暴增800%。

也就是说,到今年年底,OpenAI+Anthropic的合计ARR将达到290亿美元。而在国内,无论是底层大模型的商业化还是AI应用的营收情况,都尚未看到直接的、显著的收获。

底层大模型方面,从百度到阿里,再到腾讯,我们知道这些大厂并不是把大模型业务单独拎出来做,而是通过将AI大模型嵌入到现有的产品、服务和云平台中,去推动原有业务的营收增长。尽管外界看到了大厂们的业务增长,可从这种增长很难判断出大模型的直接贡献。

在AI应用上,根据QuestMobile数据,截至今年3月,国内AI原生App的月活用户数已达2.7亿,甚至超过ChatGPT的1.8亿,可真正实现规模化变现的产品,更是寥寥无几。

差距来源于哪?很大一部分是付费模式。

会员订阅,即个人用户花钱买会员,解锁更多大模型功能。ChatGPT的收入就是主要来自订阅服务,其付费版ChatGPT+个人版订阅服务价格为每月19.99美元,能提供更快响应时间、高峰时段优先访问权限及新功能的优先体验。英国《金融时报》曾披露,OpenAI的“年化经常性收入”为130亿美元,其中约70%来自ChatGPT用户的订阅费。

同样的模式,在我国却走不通。以Kimi为例,早在去年,Kimi推出了“给Kimi加油”的付费选项,金额从5.2元到399元不等,而这种类似于“打赏”的玩法,没有给其带来明显的收入。今年9月,Kimi正式发布全新Multi-Agent产品——“OK Computer”,并同步启动了会员制收费模式。

公司为Kimi定下了约1亿美元的收入目标,可仅靠国内市场,想实现这个目标无疑很难。参考可灵AI,尽管其通过付费模式突破了1亿美元的收入,可70%以上的营收是来自海外市场。这再次印证了一个事实,国内用户为AI付费的意愿仍处于较低的水平。

这也是为什么无论大小厂都开始向“带货”方向探索的原因。我国互联网时代的发展进程中,靠免费获取海量用户已经成为一种依赖性的路径,用户的免费意识自然也相对较深。在“百模大战”中,这种情况依旧没有改变,国内厂商还是将基础服务免费作为获取用户的主要战略。当用户规模到了较大的体量,就要开始找寻其他变现的途径。

引导用户消费,AI可能永远比不过真人

在使用豆包、Kimi、通义千问等大模型询问消费类问题时,从目前的回答内容来看,显然不能让用户满意。比如,豆包给出的参考价通常是原价,用户需要点进具体链接才能看到折扣后的价格;Kimi可以在推荐产品之后给出在淘宝和京东平台的购买链接,但连接的并不是官方旗舰店。

更重要的是它们所推荐的产品,不像是根据用户需求“揣测”出来的,更像是参考了一大堆软文和营销推广随意“拼凑”的。比如推荐几款男士洗面奶,其参考的资料包括各种没有专业度的“男士洗面奶排行前十名”“男士洗面奶十大排行榜”等榜单。

除此之外,豆包还会引用大量来自抖音的短视频内容,而短视频内容更加良莠不齐。

不过,大多数用户最担心的不是这个,而是当AI从客观的信息提供者转变为带有商业目的的推荐者,其给出的答复就容易为利益左右。虽然大模型厂商们都声称其商品推荐排名完全基于用户查询的相关性和上下文,可用户依然担忧,毕竟竞价排名是搜索行业最大的一颗“摇钱树”。

所以说,大模型想要“带货”,首先难以跨越的就是信任鸿沟,如果用户无法相信其提供的内容,那打通“搜索-推荐-决策-支付”的链路也就成了无稽之谈,更别提改变用户的消费习惯。

其实,即使大模型变得更加聪明,能够准确根据用户的需求挑选到合适的产品,用户与其之间的信任关系也很难建立。因为相比AI,消费者更信任真人的推荐与分享,而从直播带货到小红书种草,围绕消费决策早已形成了成熟的商业闭环。

以小红书为例,当代年轻人购物前先搜小红书已经成为一种消费习惯,如今她们不单单把其看作种草平台,也将其当搜索引擎用。原因在于小红书提供的往往是真实用户在日常生活中积累的实用生活指南与有效解决办法,这些基于分享产生的种草帖或避雷帖,更合乎当代年轻人的信息需求,也更容易获得信任。

相反,AI助手再智能、再拟人,大多数用户还是无法对其产生信任或依赖。有调查结果显示,约六成消费者如果知道内容是AI生成,就不太可能信任这些内容。

另外,购物消费从来都不是单纯的效率问题,而是融合了情绪(情感)、审美与个性化表达的体验。对于很多用户而言,在海量的产品中挑出喜欢的、适合自己的东西,是一种难以取代的乐趣,在直播间里跟随被炒热的氛围抢购商品,也是一种沉迷的快乐。让AI帮她们导购?多少有点多此一举。

成为购物的入口?电商平台可能不乐意

在大模型以带货为变现模式的探索上,OpenAI的行动要更早。今年4月底,ChatGPT内置了购物功能,最开始需要跳转外部链接购买产品,到9月底,它推出了“即时结账(Instant Checkout)”功能,用户可以直接下单Etsy和Shopify两大平台的商品,无需跳转。如今,沃尔玛更是宣布和ChatGPT达成合作。

这是一个新的信号,它意味着大模型厂商有望获取更多的用户消费数据,让AI在推荐上做得更加精准,从而可能成为一个新型的购物入口。

不过在我国,这种可能性非常微小,不单单是因为用户更加信赖真实分享的消费决策习惯,而是电商巨头们几乎不可能把一个有望成为引导用户购物的入口放在别人手中。一旦用户习惯真的被改变,电商平台自己的流量入口就会受到影响。

所以,我们看到,电商平台并不愿意将自家商品及用户数据开放给那些初创公司的大模型及应用,甚至不考虑通过大模型及应用获得新的流量。而这对大模型厂商无疑是不利的,因为没有用户及他们的消费数据,大模型在理解用户的消费倾向、精准推荐商品上无法有效升级,变得更“聪明”。

正如现在,从国内大多数ChatBot的对话中可以明显发现,其回复大多是基于网络公开搜索信息来提供的建议,不管是那些接入第三方电商平台的,还是接入自家电商平台的,给出的参考建议都很容易受到网络营销软文、关键词优化的影响。

这导致目前这些ChatBot产生的内容,可能还不如小红书上一个专业博主给出的建议有用。

从这个角度出发,拥有电商生态的大厂在尝试用大模型“带货”上天然具有优势,比如字节跳动和阿里,这可能也会让它们成为大模型行业在电商领域寻求商业化变现的最有力推动者。不过,字节跳动和阿里明显走的不是一个路子,前者更像是借助电商业务急于为豆包找到变现模式,后者则是把大模型能力渗透到它庞大的电商体系中,用以解决传统电商的痛点。

不管哪一种道路能走通,对国内大模型行业的发展无异于是新的希望,但相对地,我们也应该注意到那些没有大厂背景的大模型及AI应用,可能还会继续陷于“有流量、无收入”的困境。如果未来用户的消费习惯被改变,他们也只会聚集在更懂用户需求的“入口”或平台上。届时,或许更是一场激烈的淘汰赛。

长期以来,我国互联网的发展存在一条清晰的路径,就是靠烧钱换规模、用免费吸引用户,用户体量做起来了,然后再想办法进行“流量变现”。在AI时代,这条路径还会继续延续吗?如今的商业试水,或许可以回答这个问题。

道总有理,曾用名歪道道,互联网与科技圈新媒体。本文为原创文章,谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......