特殊投稿|我在字节美国电商的两年半:从希望到幻灭

昨天,倪叔我收到一封特殊的私信:

有人说他是前字节的员工。希望将他的朋友在前字节美国电商时期的一系列真实经历文章投稿给我,借助我的渠道让更多人看到…

确实这样的请求让我很为难…

我也不认为这上面讲的就一定是所谓的“真相”

作为非当事人,我也没有能力鉴别,这些看上去非常细节且具体的描述,是不是真的100%真实…

从多年写产业报道的经验出发来看,单方面的描述也是一定存在谬误的:“只是立场,不是真相”

在此倪叔我本人对以下内容不做任何背书

之所以会帮忙转发,仅仅是因为那一句话

“请告诉我这个世界不全是黑暗”

我相信中国现代社会是有表达自由的

我也相信兼听则明,信息更多更有利于大家了解真相

希望大家用心分辨:

哪些是真实,哪些是谎言?

-----

我在字节美国电商的两年半:从希望到幻灭

我⼀直觉得,有⼈的地⽅就有江湖。但直到我加⼊字节国际电商美国团队,我才发现:字节的江湖,不光有⼑光剑影,还有嫡系、派系、宫⽃剧,以及让⼈防不胜防的PUA。

两年半前,我怀着“为中国企业做些贡献”的梦想加⼊字节。那时候,整个电商在美国刚刚起步,所有⼈都充满激 情,觉得我们正站在创造历史的起点。结果呢?两年半下来,我意识到⾃⼰其实也不过还是⼀颗螺丝钉,被⼈想拧在哪⾥就是哪⾥。

刚开始的阶段⼀⽚欣欣向荣,疯狂招聘,迅速扩张,短短⼏个⽉,团队从零到⼗⼏号⼈,⼤家都充满希望,觉得⾃⼰像在创业。美国电商业务从⽆到有,P00项⽬、倒排项⽬⼀个接⼀个,所有⼈都在和时间赛跑。那时候,团队⾥的每个⼈都有⼀股劲,拼尽全⼒想把事情做好。

然⽽,随着时间的推移,我开始经历了不同的挑战,现实也渐渐展现出它的复杂⾯貌。最初看似清晰的⽅向,渐渐模糊不清。各个部⻔的汇报线调整得⽐短视频刷得还快,感觉过⼏个⽉就换了⼀批不同的合作⽅,团队的定位始终不明晰。这个⼤部⻔下的每个团队做事各⾃为战,有的坚持以国内为主,有的想在美国做⼤,但都⽆所适从,闭环遥遥⽆期。跨时区合作时常让⼈崩溃,团队成员⼲到凌晨⽐⽐皆是。

随着⾼层的频繁更迭,中美⽂化的冲突逐渐加剧。美国本⼟的运营⼈员换了⼀波⼜⼀波,最终发现,权⼒依然牢牢掌握在国内⼏个⼤佬⼿⾥。换了新⽼板后,⼯作压⼒更⼤了,要求越来越⾼:“既要,⼜要,还要!”每个lead都得是超⼈,否则就会被边缘化。

接着,团队开始⾯临更多的动荡,绩效考核变得越来越⽞学,上个绩效还能让⼈满意,半年后却突然不符合预期。团队也被拆分,原本负责的scope逐渐被砍。就在我还在想着⾃⼰能在这场游戏中找到⼀席之地时,才发现,很多事情的⾛向早已被定好,努⼒在这⾥并不是唯⼀的决定因素。

这⼀切让我逐渐意识到,这场游戏的规则不完全由个⼈努⼒来决定,我能做的,或许只是尽量坚持,直到最终离场。

这个系列,不是职场鸡汤,也不是单纯的吐槽,⽽是⼀份真实的职场⽣存记录。如果你在考虑加⼊字节,特别是国际电商团队,希望这些故事能帮你更好地理解这个⽣态;如果你已经身在其中,或许会在某些情节⾥感同身受;如果你只是单纯想看点“职场爽⽂”,那请准备好⽠⼦,这个故事还挺有看头的。

欢迎来到《我在字节美国电商的两年半:从希望到幻灭》,⼀个关于奋⽃、权⼒、管理混乱,以及最终离场的真实故事。

第⼀篇:加⼊字节美国电商——从亚⻢逊⽼兵到新战场的冒险

发布⽇期:2025-03-31

2022年年中,我做了个⼤胆的决定:从待了快8年的亚⻢逊跳槽到字节跳动,加⼊国际电商美国团队。那⼀刻,我满怀憧憬,以为⾃⼰要从“舒适区⽼兵”变成“新战场先锋”。谁想到,这只是最终幻灭之旅的开端?

从亚⻢逊的舒适区到求变的冲动

22年我在亚⻢逊混了快8年,从国内rebase到美国也已经6年多时间了,身份早已⽆忧。⼀直担当L6Manager,⼿下管着⼗⼏个⼈的团队。+1和+2⽼板挺照顾我,绩效也⼀直拿得出⼿,2020和2021连续两年“Exceed”(不是⾃ 夸,是反衬⼀下最后在字节被说绩效不⾏)。⽼板也说会帮我推L7,可现实很⻣感:我当时所在的业务线偏稳定,不像Alexa那样疯狂扩张,+1和+2都是L7,升上去的可能性太⼩。我总不能⼀辈⼦窝在亚⻢逊吧?

其实那个时候,科技圈⻛向已经悄然开始变化。⼤⼚裁员、招聘冻结的消息渐渐多了起来。我投简历时还有些机 会,可真到⾯试,多数公司直接说“没HC了”。我⾯了三家:Uber电⾯遇到个印度Director,聊得挺投机,结果第⼆天被拒,理由都没给;Google更离谱,安排5轮VO,3场被放鸽⼦,补⾯时⼼态崩了,Coding和SystemDesign碰到题有点偏,结果稀烂,还冒出⼀轮ML——我⾯SDM,单独考⼀轮ML是⼏个意思?HR事先提都没提。这段经历回头能单写⼀篇“⾯试⾎泪史”。

就在我琢磨没机会只能继续苟亚⻢逊时,刷LinkedIn刷到字节招E-commerceManager。作为8年亚⻢逊电商⽼兵,这不就是我的主场吗?

字节⾯试:聊天为主,顺得离谱

投完简历,HR回复快得像开了倍速,当天就约了电⾯。电⾯就是跟HR随便聊聊背景和动机啥的,没⼏天通知VO(视频⾯试),说是3-4轮。⾯试官我先化名为A同学、Y同学、XF同学——字节爱叫员⼯“同学”,也是⼀个特⾊。第⼀轮H同学,第⼆轮Y同学,第三轮XF同学,第四轮实在记不清是谁了,可能是某位HR同学。后来才知道,XF同学当时是国际电商研发的⽼⼤,H和Y都是他的-1,级别不低(字节级别保密,不知道具体,但XF⾄少4-2,H和Y应该是4-1)。

⾯试过程让我意外,全程聊我在亚⻢逊的经验,虽然挖了不少技术和业务细节,但没美国⼤⼚那套“⼋股⽂”——Coding和SystemDesign⼀个没问。⼏天后HR就说能给Offer,我还纳闷:国内公司⾯管理岗这么轻松的吗?⼊职后才发现,⼀线管理岗也得考SystemDesign,和美国⼤⼚差不多。可能我赶上第⼀波招聘,这边急着要⼈,电商背景匹配⼜双语,被“特招”了。

这三位⾯试官后⾯戏份不少,先简单介绍下。XF是当时国际电商研发的掌舵⼈,H负责美国电商研发全局,计划是当地各个研发团队负责⼈都会虚线汇报给他的——“虚线汇报”不算字节独创,但⽤得特别频繁也算字节特⾊了。Y管⼀个相对独⽴的⼤部⻔(后⾯细说),最后他们⼀商量,把我塞进这个部⻔,于是Y就成了我⽼板。

Offer谈判:现⾦为王,股票当⽩纸

签Offer前,我约了Y同学聊了⼀次,摸清定位和发展空间。Y说我会负责他这个部⻔在美国的研发团队,级别3-2(相当于SrManager),从0搭团队,初期计划40来个HC,⽀持美国业务落地。Scope和规模听起来很不错。但薪资我还得算细点,毕竟全家四⼝⼈都靠我养。字节当时美国没RSU回购机制,上市遥遥⽆期,我就要求尽量增加现⾦部分的⽐例,然后股票就暗⾃先当作⽩纸了——万⼀哪天能兑现,就算捡了个⼤便宜。

和HR简单negotiate了⼀下offer,最后现⾦和Sign-on按我要求的给加了,股票不给加。我感觉还是给的挺痛快 的。我的股票估值是按195美元/股给的,⼊职后因为整个市场下⾏,估值跌到150-160,我⾃嘲“⾁身买股站⼭ 顶”。不过我主要是看现⾦+奖⾦,⽐亚⻢逊总包⾼出⼀截。加上“为中国企业做贡献”的情怀,觉得在国内公司语⾔⽂化也有优势,外加市场上也没啥其他好机会,我就签了。

从⽼兵到新兵的憧憬

2022年10⽉,我正式⼊职字节,踌躇满志地踏⼊新战场。那⼀刻,我觉得⾃⼰不是跳槽,⽽是奔向更⼤的舞台。

谁能想到,这只是⼀场跌宕起伏⼤戏的开场⽩?

下⼀章,我会聊团队初创的“草台班⼦”感,和那段疯狂扩张的⽇⼦。

第⼆篇:字节美国电商初体验——团队从0到1的热⾎岁⽉

发布⽇期:2025-04-02

2022年10⽉,我带着满腔热⾎⼊职字节国际电商美国团队。那会⼉新冠刚消停,⻄雅图Bellevue办公室还没开张,电脑直接寄到家。⼊职第⼀天,我还以为⾃⼰是“第⼀⼈”,结果发现已有三位“同学”抢先上⻋。这段从0起步的⽇⼦,忙得热⽕朝天,满是对未来的憧憬,像极了⼀场创业冒险。

WeWork初聚:四⼈⼩队的热⾎开局

我加⼊的时候,团队已有LB同学、WT同学和SG同学,他们仨已⾃觉开启RTO2(每周两天线下办公),地点是Bellevue的WeWork。我第⼆周周⼆加⼊,第⼀次⻅到这⼏位新同事。因为疫情已经有近两年没跟⼈⾯对⾯共事,那⼀刻我兴奋得不⾏。虽然只有四个⼈,却不是普通的“草台班⼦”——全是2-2级别以上的“⽼兵”,⽽且都带着来⼤展身⼿的⼀腔热⾎。

这仨⼈后来发展也是各不相同。SG同学带了个业务⽅向,团队扩到⼗⼏号⼈,可没多久因重组被划⾛,被迫跟我 “分道扬镳”。LB同学是公认最能卷的同学,很快独⽴挑起⼀个⼤⽅向的技术担⼦,做得⻛⽣⽔起,成了中流砥柱。WT同学本也被看好,可能⼒有点跟不上,最后黯然离场。这四⼈⼩队,像热⾎剧的开场,有⼈光芒万丈,有⼈悄然谢幕。

从0到1:招聘狂潮与初探业务

招聘和团队建设是我⼀项很重要的⼯作。当时Y同学给拍了⼀个“⼩⽬标”:半年搞到40⼈。这基本等同于⼀个⽉

6+个同学,按当时HR给的其他美国团队招聘数据,需要⾄少⾯试600+的候选⼈。

2022年底,⼤⼚裁员潮来袭,招聘普遍冻结,字节却逆势扩张,成了求职市场的“⾹饽饽”。我⼏乎天天⾯试,还在LinkedIn上猛打⼴告。⼏天下来,LinkedIn上的connection⼈数从⼏百飙到上千,私信和邮件多得回不过来。那⼏个⽉,我内推了三四百⼈,最后却只成单5-6个,因为都是推给⾃⼰组的,没捞到任何推荐费,整个⼀个”活雷锋“,但是好⽍也是”肥⽔只流⾃家⽥“。但是在LinkedIn上⼤部分还是刚毕业或者⼯作时间很短的junior候选⼈为主,⾼阶的候选⼈主要还得靠公司sourcer和猎头。

⼤概3个⽉左右团队就发展到了10+⼈,成了美国电商本地研发⾥扩张最快的队。⾥程碑接连达成:第⼀个前端同学、第⼀个⼥同学、第⼀个⾮中同学、第⼀个校招同学……我⾯试记录也是轻松破百,成了“⾯试机器⼈”。

业务当然也是慢慢展开,以实现⼀些⾯向美国的需求为主,这部分后⾯再细聊。

字节特⾊:⾯试节奏与众不同,管理权限有⽞机

字节⾯试跟美国⼤⼚不太⼀样。美国公司⾯engineer⼀般会有⼀轮技术的PhoneScreen,以coding为主,字节基本没这套(除了毕业⽣会有⽹试),HR聊聊就放⾏。VO(视频⾯试)不是⼀天集中搞定,⽽是⼀轮⼀轮过,过了这轮才有下⼀轮。最后是“定级⾯”,得有权限的⼈拍板,⼀般是HM或HM+1。我刚⼊职没定级权限,⾯完候选⼈还得甩给⽼板Y同学再审。后来觉得这流程太慢,体验奇差,就给我申请了1-2/2-1定级权限,3轮就能搞定⾮senior候选⼈。⾯试破百后,⼜特批了2-2权限,效率再提⼀档。

我听说Manager⼀般都有1-2/2-1定级权限,我没得是因为没过“管理述职”。这东⻄算是字节特⾊,⼀般管理岗⼊职半年到⼀年要做,总结业务和团队规划,像答辩⼀样给⽼板和合作⽅Lead讲,还要接现场提问。这可不是⾛过场,据说挂的⼈还是不少的。但是美国团队太新,业务和规划深度不够,也就没有强制说啥时候答辩。后来等我准备答辩时,碰上团队⼤重组,Scope和汇报线全变,答辩⼀度耽误了下来,后⾯也就不了了之。

如果没有过“管理述职”,manager还不能直接管⼈。但是因为美国需要本地化,⼈员开始还要求diversity,HR曾经⼀度还统计个团队⾮中同学⽐例。所以如果所有⼈都要汇报给国内+1,管理难度⽐较⼤。所以当时特地给我们⼏个美国团队的本地lead特批了可以直接带⼈的权限。字节的规则有点⽞,写得死板,执⾏靠变通,看你赶上啥时候。

热⾎开局与未来的影⼦

那段⽇⼦忙得像打了鸡⾎,像创业⼀样,每天都在践⾏alwaysday1的字节范。WeWork⾥四⼈⼩队敲代码的敲代码、写⽂档的写⽂档、招聘的招聘。团队从0到10+,⼀切热热闹闹。我满脑⼦憧憬:这不就是我想要的⼤舞台吗?这热⾎开局,能⾛多远?我当时没空细想,只顾往前冲。

下⼀章,我会聊业务初创的酸甜苦辣,和那些让⼈哭笑不得的经历。

第三篇:字节美国电商业务初创——TTP与USDS的合规枷锁

发布⽇期:2025-04-03

在招聘和团队扩张的同时,我们⼀头扎进美国电商从0到1的热⾎混战。说起美国业务,绕不开两座⼤⼭:⼀个是隔离⽣产环境TTP(TrustedThirdParty),⼀个是负责运营它的USDS(U.S.DataSecurity)团队。这俩家伙,既是合规的命根⼦,也是效率的绊脚⽯。

TTP:隔离环境下的低效噩梦

我们的电商依托TikTok,⽽TikTok在美国的数据安全被盯得死死的,合规要求严得像铁板。为了应对,TikTok投了⼏个亿跟Oracle搞了个TTP环境,⼏乎完全隔离。理论上保护⽤户隐私,现实⾥却让开发效率低到想哭。⾸先,任何离开TTP的数据(⽐如跨机房调⽤)都得给字段打标,哪些能出哪些不能出,打完还得安全团队审核通过。其 次,TTP⾥的测试环境联调或线上问题,想看⽇志或数据库,得开ticket找USDS中转。他们先过滤敏感信息再给我们,⼀个bug来回折腾⼏天是常态。USDS轻易不加班,除⾮⽣产线上的P0(最⾼优先级)问题才会在⾮⼯作时间响应。新需求赶deadline?抱歉,不算P0,得提前跟他们Lead打招呼安排⼈⼒。我们算过,同样的需求在美国上线,⽐国内多花⾄少50%的effort和将近⼀倍的时间。TTP俨然就是⼀个耐⼒测试场。

提到了Oracle云,不得不说其availability之差跟我⽼东家AWS根本不在⼀个⽔准上,我严重怀疑不到3个9。23年夏天,好像有⼏天特别热,然后我们好多服务就挂了,原因是他们机房的电扇不够多,很多服务器过热down机了,然后也没有备⽤电扇,说正在紧急采购。后来到了快晚上服务才陆续恢复,想来可能是晚上⽓温下降了。还有⼀次我们很多服务latency突然变⼤,后来说是他们维修换路由器,有个操作同学直接拔了⽹线从旧路由换到新路由,虽然时间很短,但是导致很多traffic丢失重试,造成了不必要的⽹络拥塞,也是过了⼏个⼩时后才逐渐恢复的。这些事情真是让⼈哭笑不得。

USDS:需要好好供着的“神⼀样的团队”

USDS是个“神秘组织”,成员背景得“⼲净”——最初只招美国籍或友好国家绿卡的,后来稍放宽,但基本还是公⺠或绿卡的天下。⼀个USDS同学常⽀持好⼏个⽅向,对业务⼀窍不通,你得⼿把⼿教。⽐如查数据库,ticket⾥得写好SQL,他们copy-paste后过滤再给你。如果你给的SQL写错了,那很可能就得来回多浪费⼏天时间。

这⾥得插个关于USDS的“⽆间道”故事。我们有个系统要调⽤第三⽅验证商家资质,签了个供应商,刚上线,⼈家突然说“不合作了”,让我们赶紧换新供应商。后来跟⼀个产品⼋卦,得知原来USDS有⼈私⾃警告那家供应商:“跟字节签合同有⻛险,建议跟我们USDS签”,理由是涉及客户数据。可商家数据不算⽤户数据,不在合规范围内,再说USDS也是字节的!供应商被忽悠退缩,那个“告密者”屁事没有。我震惊之余忍不住吐槽:这是美国⼈在美国玩的特权吗?

Deadline狂奔:从Beta到GTM的接⼒赛

在TTP和USDS的双重枷锁下,我们还得扛合规项⽬的harddeadline。美国GTM(Go-to-Market)前分了Beta和Gamma两阶段,刚倒排完Beta必须有的需求,⼜得倒排Gamma的,最后还有正式GTM的。团队太新,得跟国内同学边学边⼲,合作的电商团队基本都在国内,跨时区开会成了⽇常。凌晨2-3点的奋战是常事,⼤家累得像弹棉花。

从0到增⻓:⾟苦背后的甜头

虽然忙得天昏地暗,但成果挺燃。2023年开始,我们陆陆续续上线了不少美国新功能,跟其他团队⼀起把业务从内测推到半开放模式,直到最后完全GTM。每天盯着GMV(交易总额)从0蹿升,像看着⾃家菜地开花结果,⼤家累归累,但还是很有成就感。

下⼀章,我会聊⽬标设定和项⽬管理的“字节特⾊”,和那些拥抱变化背后的混乱。

第四篇:字节美国电商的OKR与项⽬管理——快节奏下的混乱与⼏个⼈的决断

发布⽇期:2025-04-05

⼊职字节后,我很快发现这家公司的⽬标设定和项⽬管理有股“独特⽓质”——快得让⼈喘不过⽓,但是很多时候⼜乱得让⼈哭笑不得。OKR和项⽬优先级成了⽇常的主旋律,既是⽅向盘,也是紧箍咒。这篇就聊聊这“拥抱变化”的混乱时光。

OKR:从双⽉到季度的喘息

刚进字节时,OKR是双⽉的,节奏快得像坐⽕箭。⼀个双⽉刚写完,喘⼝⽓没两天,⼜得开始下个双⽉的,压得⼈喘不过⽓。所有⼈苦不堪⾔,吐槽声传到上⾯,总算改成了季度。即使是按季度做OKR的节奏在⼤部分公司,尤其是美国公司⾥也算快得离谱——我在亚⻢逊时,⼀年做⼀次OP1/OP2就够了。字节的OKR主要盯Manager和⼀些重点同学,普通员⼯要求没那么严,这也能理解。毕竟在这种快节奏公司,⽬标定了,项⽬却天天变,⼀线同学哪写得出具体OKR?今天写要搞定项⽬A,明天A可能就被B挤掉,写等于⽩写。

项⽬优先级:从P0到P000的“⽐零”⼤战

OKR定了,就得据此排季度项⽬的优先级。研发资源永远不够,可电商作为新业务,要⼲的事多得像天上的星星。于是各业务线使出浑身解数,把⾃家项⽬往⾼优先级⾥挤。P0是最⾼级,可不知谁脑洞⼤开,搞出P00,表示“⾼优中的⾼优”。后来居然冒出P000,上⾯⽼⼤看不下去了,出⼿整顿,说只能⽤P0——估计是怕再不管,P0000都要出来了。聊项⽬时,⼤家得竖起⽿朵数零,⽣怕听错优先级。整顿没多久,P00⼜悄悄复活,好在P000没再现身。

即便季度初排好了优先级,也不是铁板⼀块。经常有“紧急插⼊需求”杀出来,拉着运营和产品重新开会,要么挤掉某个项⽬,要么硬塞进队列。每次调整都像打乱⼀盘棋,研发只能咬⽛跟上。这“零”战加频繁的动态调整,真是字节特⾊的最佳写照。

P00也分三六九等:这是谁的P00

P00可不是随便来的,⼀般是各⽼⼤的OKR重点项⽬。有了OKR,哪些项⽬能是P00,得靠各⽅向报重点项⽬上 去。然后由业务,产品,以及研发⽼⼤来圈选。有点像皇帝选妃似的--项⽬都报上来列好了,⼏个⽼⼤从各⾃⻆度来选重点项⽬,选中的可以优先拿到资源来⽀持,没选上的⾃求多福。因为有不同⽼⼤圈定的P00,所以同样是P00也是有贵贱之分。因为电商是业务驱动的,业务⽼⼤的P00才是“王中王”。我们业务⽼⼤是F同学,⼈称“F⽼师”,他的P00就像尚⽅宝剑,业务、产品、研发全得全⼒以赴,哪怕倒排24⼩时连轴转,也得⼲完。

记得去年有个F⽼师的P00项⽬,国内⼀个组估算要21天,F⽼师不满意,直接escalate到研发⽼⼤S同学那⼉。S同学拍脑袋说:“我给你们7天时间搞定。”中间还夹着⼀个中秋节假⽇,那个组的同学估计脸都绿了。更有意思的是,即便P00定了,半路还可能冒出F⽼师的“紧急插⼊需求”,⼜得重新排优先级,哪个项⽬倒霉被挤掉全看运⽓。拿着F⽼师的P00,就像拿了免死⾦牌,时间不够就加班来凑,计划再稳也得随时翻盘。所以每当我们产品说这个项⽬是P00的时候,我们都会习惯性问“这是谁的P00?”,⽣怕是F⽼师的P00。

快节奏下的热⾎与疲惫

在字节的⽇⼦⾥,OKR和项⽬管理像鞭⼦⼀样抽着⼤家跑。双⽉改季度算喘⼝⽓,可P00、P000的混乱、“紧急插⼊需求”的翻盘和F⽼师的尚⽅宝剑,⼜把节奏拉回“字节速度”。忙起来是热⾎沸腾,觉得⾃⼰在⼤⼲⼀场;忙完回头⼀看,还是有不少项⽬“今天定了明天改”,甚⾄还有开发完了变成不着急上线了,疲惫感悄悄爬上来。这混乱的“拥抱变化”,让我开始察觉到中美⽂化的微妙差异——开发流程、管理理念、甚⾄领导⻛格,都跟我在美国公司的经验⼤相径庭。

下⼀章,我会聊中美⽂化在字节的碰撞,从开发流程到管理⻛格的差异,和那些逐渐显露的裂痕。

第五篇:字节美国电商的中美碰撞——开发、管理与战略的裂痕

发布⽇期:2025-04-06

在字节美国电商团队混久了,我越来越感受到中美⽂化的微妙碰撞。开发流程、团队管理理念、上层战略,像两股⽓流交汇,时⽽和谐,时⽽摩擦。这些差异不光影响⽇常,还为后来的混乱埋下了种⼦。

开发流程:速度VS流程

国内团队崇尚速度,有点“不管⽩猫⿊猫,能逮到⽼⿏就是好猫”的味⼉。为了快速上线,可以缩减流程,⽐如codereview和unittest(UT)常被忽略,恨不得写完扔给QA,没⼤问题就推上线。可美国团队,尤其是⼤⼚出来的同学,质量流程意识刻在⻣⼦⾥,看到代码没UT,⼀脸懵逼:“这也能上线?”问题是,两边共⽤⼀份代码,美国这边想增加UTcoverage,国内不合作,基本推不动。后来我们这边逐渐跟国内划分了不同模块,才在⾃⼰own的模块上慢慢把UT弄起来。

这差异还给业务⽅留了个印象:美国团队效率低。同样的需求,国内⼀周搞定,美国队得⼀周半甚⾄两周,加上TTP合规环境的拖累,三周都可能。我每次都得跟业务⽅解释为啥需要这么多天,都花在哪些地⽅了。可说了跟没说⼀样,不少⼈压根不理解。这速度与流程的拉锯战,成了中美团队的⽇常撕扯。

团队管理:粗放VS精细

管理理念上,中美也很不⼀样。国内偏粗放,Manager抓⼏个主⼒同学的1-1就⾏,其他⼈基本没固定1-1,感觉也不重要。美国则精细,讲究每个员⼯的发展,团队⽂化和稳定性,甚⾄员⼯对Manager的打分,都直接影响绩效。可国内更看重Manager的业务和技术影响⼒,下属的个⼈发展不是考核重点,只要团队能deliver,谁⼲不是⼲?

在美国,⼀线Manager虽要负责技术规划和产品roadmap,但更多是合作推进。技术规划跟团队的技术⻣⼲⼀起搞,产品规划跟PM搭档⼲。⼤⼚⾥,L6Manager配个SrEngineer,L7配个Staff,打配合是标配。可国内不讲这套,很多Lead就盯着Manager⼲,不关⼼你怎么⼲,只看结果。这粗放与精细的碰撞,就像中间隔着个太平洋。

跨时区合作:深夜开会的痛

更痛苦的是跨时区合作。团队刚起步时,很多项⽬得跟国内同学⼀起开发测试,⾄今有些跨团队合作⽅在美国还没本地队。美国同学晚上开会成了家常便饭。更离谱的是,国内有中午12点吃饭、午休到2点的习惯,如果不能在国内的上午把问题解决了,美国这边得等到他们午休完继续⼲,那会⼉已经是晚上10点甚⾄11点(夏令时)。领导层虽多次强调早上时间尽量多留给美国团队,可执⾏起来不尽如⼈意。我个⼈感觉⼀些领导说实话也不是很care这个事情,就跟上⾯说的管理理念问题,员⼯体感并不是国内很多领导关⼼的事情。这跨时区的深夜煎熬,成了美国员工的最大痛点。

⼯的最⼤痛点:战略分歧:左派VS右派

建美国本地电商研发团队时,上层分了两派。“左派”更open-minded,强调贴近市场,懂⽤户需求和习惯才能做好产品。“右派”偏保守,觉得没必要费劲搞海外研发,国内团队全包得了,不少国内公司不都这么⼲吗?我当时的+2,XF同学,偏左派,他⼀直⿎励他的-1 leader们都尽量rebase出来,⾃⼰也带头来了美国。

这两种思路没绝对优劣,但从字节,尤其是TikTok的经验看,我觉得贴近海外市场更靠谱。欧美合规严到base在国内的同学连本地⽣产环境都摸不着,国内全包哪⾏得通?可这战略分歧,像定时炸弹,迟早要炸。

裂痕初现:差异下的暗流

开发流程的拉锯、管理理念的碰撞、战略路线的分歧,这些差异看似⽇常,实则暗流涌动。国内队嫌美国队“矫 情”,美国队觉得国内队“糙得离谱”,业务⽅嫌我们慢,上层还在路线拉扯,本地闭环的⼤饼还停在纸⾯上。这些裂痕不只是⽂化差异,更是后⾯⼀堆故事的导⽕索。舞台搭好,⼤戏⻢上要开场了。

下⼀章,我会聊那些让⼈防不胜防的变化与冲突,故事开始进⼊⾼潮。

第六篇: 字节美国电商的重组⻛暴——Temu冲击下的清洗与反思

发布⽇期:2025-04-07

2022年底,Temu在美国落地,势头猛得像开了挂。2023年2⽉,超级碗上撒重⾦打⼴告,⼀时间势不可挡。反观TikTok Shop,虽22年下半年开始酝酿,却离正式GTM遥遥⽆期。上头坐不住了,没多久,国际电商研发部⻔迎来⼤重组。从这篇起,故事逐渐进⼊⾼潮。

重组内幕:“背锅”与清洗

在字节,电商是个新⼀级部⻔,下分两⼤⼆级部⻔:国内抖⾳电商研发,⽼⼤是S同学;国际电商研发,负责TikTokShop,⽼⼤是XF同学。俩⼈原先都汇报给CEO下的产品研发⽼⼤,可我⼊职前不久,XF改汇报给S,S成了电商研发的头。国际电商研发下⼜分⼏个三级部⻔,负责⼈是XF的-1,包括⾯试我的H同学和我⽼板Y同学。我负责Y同学部⻔下的美国研发团队,算四级部⻔。

这次⼤重组,S同时掌管国内和国际电商研发,XF不再负责国际电商,转去领⼀个新“内容电商”部⻔,仍汇报给S。这新部⻔号称突出字节的内容优势,可明眼⼈都看得出,XF被stepdown了,从⼆级降到三级。我在之前公司也经历过⽆数重组,每次领导都能整出“冠冕堂皇”的理由,感觉重组完了⼤家就都得到了“新⽣”,可⼤多时候就是找个理由罢了。紧接着,三级部⻔⼤洗牌,XF的-1基本被S的嫡系替换,要么stepdown,要么架空,要么转IC(不带团队)。仅剩E同学和我⽼板Y同学没受影响。

但我预感,Y是XF招来的,⾮S嫡系,我们部⻔迟早挨⼑,后⾯再细说。

Temu的冲击:为什么我们这么慢?

重组的导⽕索是Temu的爆发。Temu在美国快速落地,业务暴涨,TikTokShop却还在磨蹭。上头急了:为啥⼈家能快,我们这么慢?研发团队搞海外化,是助⼒业务还是花钱瞎折腾?可细究下来,这锅不该研发全背。

战略有问题:谁不想快?电商在东南亚开后直奔英国,可功能缺失,不适配欧美⽤⼾体验,运营团队⼀年换⼀波也没救,这深坑⼏年都没填平。到美国时,战略改成稳步前进,GTM前要把产品打磨好。可Temu⼀搅,上头⼜坐不住了。Temu直接把国内商家通过海外仓半托管搬来美国,TikTokShop却主攻本地商家,GlobalSelling那时候还只有个项⽬代号,在中东某国做试点。⼀个个教新商家⼊驻、发品、拍视频做直播,哪有Temu传统电商直接搬商家快?

产品有短板:TikTokShop内测时,⽀持PayPal却没信⽤卡⽀付。难道以为美国也⼈⼿PayPal?其实PayPal在那边压根不普及。退货退款功能基本没有,更别提什么快速退款、仅退款,跟亚⻢逊eBay没法⽐。After-sale在美国是

⽤⼾体验的关键,缺这些怎么搞?这些是业务和产品的问题,不能都怪研发吧?

合规紧箍咒:TikTok海外安全性被政府紧盯,合规要求⽐Temu⾼⼏个档次。TTP环境像紧箍咒,研发效率⼤打折 扣,没海外团队很多事⼲不了。有⼈说Temu也要合规,可它们上线时像“光脚不怕穿鞋”,根本不care⽤⼾数据。我当时试⽤过,注册第⼆天就被⼤使馆、海关、电信公司、还有UPS等轮番“问候”,上来就是“Areyouxxx?你会说中⽂吗?“,想要⼲啥,懂得都懂。

⾎腥初现:清洗的阴影

这次⼤重组,显然是让国际电商研发负责⼈来背了发展太慢的锅了。我从中也闻到⼀丝“⾎腥”,重组成了清洗。S上位,XF降级,-1换⾎,这节奏就是要清场。我⽼板Y暂时没事,可他⾮S嫡系,我们部⻔迟早挨⼑,只是时间和⽅式未知。真到那时候,我作为XF和Y招来的,恐怕也没好⽇⼦了。

下⼀章,我会聊清洗后我们部⻔的短暂安稳发展,直到下个⻛暴直刮我们头上。

第七篇:字节美国电商的短暂安稳——重组后的短暂平稳和发展

发布⽇期:2025-04-11

上次国际电商研发⼤重组后,我们部⻔好像是国际电商唯⼀⼀个基本上没有什么影响的三级部⻔。我带领的美国团队随后也迎来了⼀段规模和业务的快速增⻓期。可该来的总会来,平静之下,⼑锋已暗藏。

重组后XF-1的结局:唏嘘与落幕

先应⼀些读者要求,聊聊重组后XF-1们的现状。最让⼈唏嘘的是⾯试我的H同学。他原是定位国际电商美国研发的地区负责⼈,已rebase到⻄雅图,可之后被⼀再减scope,从带上百⼈的三级部⻔缩到⼆三⼗⼈的团队,最后⽆奈离职回国——拿L签没身份在美国跳槽。负责⼤客户端的三级部⻔-1很快被S的嫡系替换,转去带⼦团队,后因“身体原因”调到国内抖⾳电商,再往后也选择离开了公司。GlobalSelling试点项⽬的-1,项⽬落地后也因“身体原因”让出“果实”,最后也是离开了公司。技术架构的-1如今是个技术IC,不带团队,还在苟着⼲项⽬。调整后没受影响的E同学,在我离职前也被减scope,差不多成了⼀个四级部⻔负责⼈。我⽼板Y同学后续随我的故事展开。⾄于XF,我离职前,他⼜在⼀次重组中“变相降级”,从S的-1变成-2,汇报给S最嫡系的美国本地研发负责⼈,类似H同学曾经的⻆⾊。

我们的短暂春天:规模与业务的双增⻓

我们部⻔是重组后唯⼀没变的,唯⼀调整是Y从汇报XF改为汇报S。沿着既定⽬标,我带的美国团队从23年初的10多⼈,年底增⻓到了30多⼈。24年规划是60+⼈,规模还要翻倍。业务上,我们接下了美国本地90%的需求,⼏个⼦⽅向逐渐成型,开发上线了全新系统和很多新功能,还推⼴到其他市场。那段时间,像开了挂,忙得热⽕朝天。

安稳下的暗流:⻛暴前的平静

⼀开始,我觉得我们迟早挨⼑,可这近⼀年的⾼速稳定发展冲淡了不安。24年初,我回国参加三级部⻔的workshop,Y同学带着-1和⻣⼲在杭州热议三天,复盘23年的成绩与不⾜,规划24年的⽬标和战略。可该来的躲不掉,刚从国内⻜回美国的第⼀周,部⻔调整⽅案就砸下来了。这短暂的春天,原来只是暴⻛⾬前的宁静。

下⼀章,我会聊我们部⻔如何被调整和肢解,我的scope和团队⾸次砍半,和那些让⼈瞠⽬结⾆的事情。

第⼋篇:字节美国电商的部⻔肢解——重组中的“打脸”与荒唐

发布⽇期:2025-04-12

24年初,⼤家还在忙着做去年绩效总结,部⻔重组令却迫不及待砸下来了。我们整个三级部⻔被划给N同学负责,同时业务和团队被⼤⼑阔斧拆分。我的美国团队直接砍半,过程还夹杂着让⼈瞠⽬的荒唐事。这场⻛暴,彻底暴露了重组的混乱,再次不得不让⼈觉得就是为了清洗⽽做的调整。

重组⻛暴:三级部⻔的拆分

N同学刚来公司⼏个⽉,⽐Y同学级别⾼,听说和S同学有故交,算是新嫡系了。之前已管三个三级部⻔,现在再加我们这第四个。他把Y同学调去他下⾯的另⼀个三级部⻔做负责⼈,我们部⻔则被⼤卸⼋块。最⼤⼀⼑,是把⼀个重要⽅向连⼈带项⽬划给了C端⼤部⻔。(后来过了没⼏个⽉,Y同学就申请内转去了电商之外的⼀个团队。这⾥简单交代⼀下。)美国团队这边,我得把相关项⽬和15个同学移交出去:12⼈随项⽬去C端,3⼈跟Y同学去新部⻔。⾯对这拆分,我像个执⾏者,按指令办事。可这“按章办事”的结果,却让我成了“恶⼈”。

“⼈跟项⽬⾛”:回头看是骗⼈的谎⾔

那段时间,好⼏个要转⾛的同学找我,问能不能留在我这边。我很为难,上⾯明说“⼈跟项⽬⾛”,我若硬留,怕被扣“格局⼩”或“拖改⾰后腿”的帽⼦。于是,我按要求跟每个转⾛同学1-1,苦⼝婆⼼地说:“⼈跟项⽬⾛影响对个⼈的发展最⼩,只是换个汇报线,咱们还在国际电商⼀起⼲!”当时觉得⾃⼰像个推销员,硬把这决定包装成“双赢”。

可没过两周,合并过去的团队就变天了。会中英双语的同学继续做原项⽬,其他⼈被扔去C端其他项⽬。新部⻔领导说,不会中⽂的同学跟国内合作“效率低”。我傻眼了:这不摆明pua⾮中同学?更别提这违背公司⽂化!说好的⼈跟项⽬⾛,咋两周不到就变卦?我觉得⾃⼰像被打脸的“骗⼦”,之前苦劝同学的“个⼈发展”全是谎⾔。

“挑菜”插曲:M-⻛波的荒诞

这中间还有个M-插曲。被合并的同学⾥,有个绩效预评M-(当时绩效还没定)。C端负责⼈知道后,死活不收这同学,还拉着两边HRBP开会,理由是“和这个同学不熟,后续PIP会麻烦”。我⽓笑了:这同学如果留我这边还得学新业务,那做PIP的成功率岂不是更低?再说,说好⼈跟项⽬⾛,咋还挑挑拣拣像菜市场买菜?最后闹到S同学那⼉,拍板让这同学留在我这边。这出戏,演得跟闹剧似的。也能看出嫡系领导的团队话语权就是⼤。

砍半后的暗流:故事才刚开始

这次重组让我团队业务和⼈员砍半,12⼈转C端,3⼈跟Y,剩下还有20来个⼈。N同学⼿下挂了⼀堆⼈,包括我,这明显还没调到位。

下⼀章,我会聊N同学后续的调整,整个就是感觉清洗完了⼀层再开始下⾯⼀层。

第九篇:字节美国电商的短暂平静 重组后的余波与新暗潮

发布⽇期:2025-04-13

24年初的部⻔重组砍了我们⼀半业务和⼈⼿,好不容易喘⼝⽓,以为能稳⼀阵⼦。可字节的节奏从不让⼈舒坦,平静没多久,新暗潮⼜悄然逼近。

重组余波:都换成"⾃⼰⼈"

重组后,N同学虽来公司没多久,却管着四个三级部⻔。前任负责⼈基本被"清洗",留下⼏⼗个四级甚⾄⼩团队Lead直接向他汇报,堪称"空前盛况"。他忙着招"⾃⼰⼈"填空缺,包括好⼏个他之前公司的。我们部⻔则继续被拆分。⼀块安全合规业务独⽴出去,原负责⼈变IC;剩下的业务劈成两条⼤线,我们成了其中之⼀。如今我们这块主要就是美国团队和global团队,分别由我跟F同学负责,⽽且我俩都属于"Y系"。

绩效沟通:短暂的稳定假象

重组后紧接着是绩效沟通季。我的绩效仍由Y同学主导来沟通,作为+2的N同学照例参加。沟通还算正常,总结了亮点和不⾜。N同学最后补了⼏句,⿎励继续努⼒,说我的团队建设在归属他的其他美国团队⾥算靠前,可以分享经验、帮着招聘,还希望我做些"横向"的事。我最终拿到的绩效是M(业务M,字节范M+,领导⼒M),涨了6%基本⼯资,给了3.5个⽉的bonus,感觉还不错。可现在回想,这"横向"事像画了个饼,缺Leader时稳住我继续⼲。

这次重组虽砍了我的scope,但绩效沟通让我觉得领导还想我继续带好美国团队,可能会再加点跨团队任务。跟⼏个国内熟识的Leader聊了聊,他们说美国团队总得有个本地Lead,所谓"天⾼皇帝远",不像国内那么错综复杂,我的位置应该稳。连我家LD都调侃:"活少了⼯资没少,挺好啊!"我⼼想,规划近40⼈的规模虽⽐之前⼩,但⼲好了也不赖。那会⼉,我以为好⽍能稳⼀段时间了。

招聘的尺度:N同学的"放宽"假话

重组完了美国团队因为业务需要,还要继续发展,所以招聘还是个⼤头。美国⾼阶同学少,成了招聘重点。我在⼀次1-1⾥跟他吐槽,招⾼阶太难:我们对scope要求⾼,可⼤⼚候选⼈同级别⼲的事往往没我们多;加上公司"卷"得出名,结果要么我们看不上⼈家,要么⼈家看不上我们。N同学建议放宽scope要求,多看候选⼈的潜⼒,如果潜⼒好,那级别也能"稍微放宽⼀点"。我按他说的做,结果悲剧了。看好的候选⼈送去他那⾯试,基本被刷,理由永远是"scope不⾏"。级别?从来没⻅放宽,只⻅更严格。搞得我后⾯也不得不提⾼标准,否则当⼼让N同学觉得我尺度太宽了。

有个Google的候选⼈,已经有5年的staff经验,我觉得3-1没问题。N同学却说scope不够,只能给2-2。HR来吐槽,我跟她说:"别跟候选⼈说我们可以给2-2的offer,这真⼼有点侮辱⼈了。想办法婉拒吧,就说想要电商背景的。"还有个候选⼈,我也觉着3-1稳妥,N同学⼜给2-2,最后被另⼀电商团队3-1挖⾛,让⼈⽆语了。嘴上说放宽,实际尺度还是让⼈琢磨不透。

新变化:新lead降临,组织再次变化

我们这块业务现分成美国和global团队,都直接汇报给N同学,⻓期看肯定得变,他不可能直接管理这么细。没想到变化来得这么快!不到⼀个⽉,N同学找我说,有个新美国⼤Lead要来,之后会负责我们这块业务。可以预计新领导来,我们这部分肯定⼜会有变化了。

下⼀章,我会聊新⼤Lead上任后的变化,我如何被进⼀步边缘化,和更多意想不到的事情。

第⼗篇:字节美国电商新草台班⼦ 新Lead与边缘化的暗流

发布⽇期:2025-04-16

24年初,新美国⼤LeadB同学上任,带着⼀波⼈事变动,整个部⻔也发⽣了翻天覆地的变化。通过⼏位关键⼈物的故事,这篇聊聊重组后的团队和新班⼦。

B同学上场:从"合拍"到"不合拍"

B同学毕业后⼀直在美国公司,base在SJ,负责我们这摊业务,包括global团队(国内+新加坡)和我的美国团队。我和F同学都汇报给他。⼀开始,我觉得挺好,美国公司出身的⽼板,管理理念该跟我合拍吧?可没多久,就发现其实也不是那么合拍。

B同学上任不久,多次"点名"美国团队:为啥⻄雅图的同学多,SJ的少?我感觉他的理念是想把核⼼团队放⾃⼰身边,便于掌控。这话听着像在说我之前招⼈时也偏⻄雅图(我base在这⼉)。我赶紧拉HR澄清,因为招聘压⼒,我⼀直以招到⼈为⾸要⽬标,基本由候选⼈⾃⼰选base在哪⾥。可架不住压⼒,我们把⻄雅图职位全下了,只留SJ。这波操作,给我上了⼀课:新⽼板,另有⼼思和⻛格。

⼩N同学的空降:嫡系的"环球客"待遇

没多久,global团队⼀分为⼆,F同学只管⼀半,另⼀半给了内转来的⼩N同学。⼩N之前跟N同学是同⼀家公司的上下级关系,跳槽到字节TT商业化,很快rebase到SJ,⼜不知咋的找N同学内转到我们电商。⼀般TT的同学哪会来电商"卷"?global团队⼀分为⼆,也就不难理解了,要给⼩N腾位⼦。

⼩N负责国内+新加坡团队,base却在SJ,堪称奇观。他⼀年365天,⾄少300天在国内出差,国内同学说他是凯 悦"环球客"级别(⼀年60晚)。我不以为然,按他这情况,应该能把四⼤连锁酒店的最⾼级会员刷⻬了!拿美国⼯资在国内花,常年住国内酒店且享出差补贴,⼤家感叹嫡系待遇就是不⼀样!

L同学的⼊职:⾯其他部⻔却"塞给"我们

⼜没多久,美国团队再添新Lead,L同学。美国公司出身,创业不顺,重新找⼯作。L本是⾯N同学⼿下另⼀美国⼩团队的,那团队本地Lead刚离职,规模⼩、业务边缘,全给国内打下⼿,跨时区合作夸张。L听说后不想去,恰好那边⼜招了个"卷王",N同学就把L塞到我们这⼉。最后估计他⾃⼰也没想的,电商哪个团队都逃不了跨时区合作。

于是B同学让我分⼀部分scope给L,说L暂时汇报他,⻓期会转给我,因为我还是会整体负责美国团队。可这"⻓期"压根没下⽂。现在想来,这怕是B和N商量边缘化我的第⼀步。

草台班⼦成型

⾄此,部⻔有了新格局:B同学坐镇SJ,下管四个Lead。F和⼩N分管global两个⽅向,L管美国团队⼀部分scope,剩下的美国业务归我。⼀个新的"草台班⼦"就这么搭成。

下⼀章,我会聊不到半年,绩效沟通前突来的告警,和早已注定的结局。

第⼗⼀篇:字节美国电商的绩效告警 到了去路抉择的时候

发布⽇期:2025-04-19

24年中绩效考核如期⽽⾄,团队虽历经重组,核⼼仍算稳定,业务交付也没掉链⼦。可就在绩效沟通前⼀天,突如其来的告警让我看清处境,我在字节的⽣涯估计也快到头了。

团队现状:重组后的再次稳定

重组后,部⻔⼏经拆分重组,但是整个美国团队还是很稳定,主动离职仅两⼈,包括⼀个⾮中毕业⽣加⼊不到⼀个⽉,拿到了Meta迟来的offer⾛了。业务上,关键项⽬全按时交付,质量也没有出现过⼤的问题。我以为,这半年总算稳住了。可字节从不按常理出牌。

1-1的炸弹:突如其来的M-告警

绩效沟通前⼀天,我和B同学1-1,聊项⽬和团队进展,⼀切如常。快结束时,B突然问:"你觉得这半年⼲得咋

样?"我说还不错,跟去年差不多。他却抛出炸弹:N同学本想给我打M-,但是因为他觉得我⼲得还⾏,尽⼒争取才保住M,还说这事让N不太开⼼。

我当场"⽯化"。半年前绩效沟通还好好的,这半年做事没变,N和B从没提任何问题或改进计划。N来美国出差时我还跟他1-1过⼀次,也只是说了些期望,哪有M-的征兆?这告警,像冷箭从天⽽降。

绩效沟通:"存在感"刺痛与不切实际的期望

第⼆天绩效沟通,B先讲亮点和不⾜,N随后补充。最刺⽿的是⼀句话:"觉得你没什么存在感。"这话像⼑,直戳⼼底。我终于明⽩,在新领导眼⾥,我已可有可⽆。

复盘后,我发现N的期望是"既要、⼜要、还要":既要服务业务,按时⾼质量交付;⼜要总结架构、推升级;还要管好团队。他常挂嘴边:"技术要服务业务,带动业务,影响业务,带着业务往前⾛。"还要定期review系统现状和架构改进。我同意技术服务业务,可"带动业务"?电商是业务驱动的,我⼀研发Lead咋带动?真能带动,那还要⼏百号业务团队⼲啥?研发全包得了!我也没看到其他研发⾼层们,包括N⾃⼰,怎么"影响业务"了。业务⽼⼤⼀escalate,不管啥需求,研发还不是加班⼲?架构改进我们已在⼀个⼤⽅向做了不少,资源时间有限,总得⼀步步来吧?更离谱的是,他想要我超hands-on做架构总结和优化,要满⾜这点除⾮我转IC不做管理!这哪是期望,分明要我变"全能超⼈"。

"存在感"的真相:Lark群的"活跃度"考核?

我觉得"存在感"低还有个重要原因:我在N同学的"核⼼Lark群"不活跃。这个群⾥的"核⼼"基本是base在国内的,包括N字节,每天讨论各种业务反馈和技术的细节问题。N希望这些问题秒回,可我在美国,⼤半夜总不能不睡觉去刷群吧?更别提像某些嫡系那样,N每句话都点赞附和。反观我前两家公司,这种"低存在感"是正向反馈。在亚⻢逊,⽼板觉得不⽤操⼼我和团队,他可以花更多时间在其他业务和团队上。再之前那家公司,我负责中国本地的⼀个研发团队,汇报给美国Director,他也说不⽤太操⼼我。"存在感"⾼低,全看⽼板咋想,N同学这套,摆明是想我当"群演"吗?

"技术带动业务"的空话

N同学的"技术带动业务",很快被嫡系Lead们天天挂嘴边,可没⼈说得清咋做。顶多多跟业务聊,摸清业务痛点。最终⼲啥,还不是⽼⼤们圈选的P00项⽬说了算?这⼝号喊得响亮,⼲得稀烂。与其喊⼝号,作为管理层不如先解决⼀些更实际的问题,⽐如组织效率问题,解决⼀下⼀线同学的痛点。国际电商⾄今没个清晰架构策略,⼀会⼉横切,⼀会⼉纵切,部⻔像块⾖腐被切得七零⼋碎。做项⽬都搞不清找谁合作:美国本地?global?还是两边都找?"美国闭环"早被抛到九霄云外,⽽且就⽬前来看永远不可能实现!

结局已定:去路的抉择

这次绩效沟通让我看透了:除⾮变"全能超⼈"或者"群演",我在这⼉没戏。M-告警和"存在感"评价像宣判书,边缘化成定局。我开始认真思考⾃⼰何去何从了,离开看来是必然的,只是什么时候的问题。

下⼀章,我会聊离开前的最后挣扎,和那些更离谱的收尾。

第⼗⼆篇:字节美国电商的告别 离职前的挣扎与团队的最后守护

发布⽇期:2025-04-20

24年中绩效告警和"存在感"刺痛让我看透了前路,边缘化已成定局。内转还是离开?摆在我⾯前的路都不好⾛。最终,我选择告别字节,带着对团队的不舍和对未来的期盼,画下两年半的句号。

去路的抉择:放不下的团队

绩效沟通后,我明⽩在这⼉难有⻓远发展。选项只有内转或离开,可我最放不下的是团队 这个我从零打造、⾟

⾟苦苦两年的家。⼏乎每个同学都是我从筛简历到⾯试招来的,两年并肩作战,⼤家早已成朋友,苦中作乐,氛围真⼼难得。

内转?美国⾼阶机会少,还得继续卷,跨时区煎熬,结局未必⽐现在好。像恋爱分⼿,不如彻底点。加上家⾥有些状况,我想找份轻松的⼯作,多陪家⼈。这决定,⼼疼却不得不做。

新offer与坚守:为团队撑到最后

经过⼏个⽉努⼒,24年底我拿到新公司offer,特意要求25年初再报到。TikTokban的阴影和年终绩效考核即将来临,我也想确保⾃⼰能拿到bonus再离开 ⼀年努⼒不能⽩费。更重要的是,我想陪团队度过这段焦虑时光,亲⾃完成所有同学的绩效沟通,确保⼲得好的同学有回报。若我⾛了,担⼼绩效分配未必公平。这最后⼀段路,我想为团队站好末班岗。

离职前⼀刻的插曲:再次边缘

我在和B的⼀次1-1中以家庭原因提出离职。他关⼼了下家⾥情况,没多挽留,很快敲定lastday。我感觉他早料到这结果。1-1后,HR问我B有没有提"某事"。啥事?原来SJ⼜来了新LeadH同学,B计划让我把⼀块⽅向和8-9⼈转给她。HR问B有没有事先跟我沟通,因为这肯定会影响我感受,B说会在今天1-1跟我聊这个事,不聊也不⾏了,因为H已经⼊职了。结果我会上先抛了离职,省了他开⼝。想想若不⾛,我的scope⼜得再砍⼀⼑,已经没剩下多少给我了。

最后的绩效沟通:B的关注重点不是团队?

离职前⼀周,我计划集中完成团队所有同学的绩效沟通,按惯例问B要参加哪些。他只选了LB⼀个同学,原因应该是LB这次晋升了,⽽且我⾛后会依赖他来负责其中⼀个⽅向和⼗⼏个同学。对此我很震惊,字节⻛格⾥,⻣⼲和绩效头尾的沟通,+2通常都到场。尤其我即将离职,团队暂时都会直接汇报给B,他不该借机了解团队、安抚军⼼?是我多想了,这些看来并不是B关注的重点。

句号将⾄:告别的倒计时

⾄此,我的字节⽣涯接近尾声。离职前的挣扎与坚持,像⼀场苦涩的告别。这两年半⾥⾯的⼀个个故事像放电影⼀样在我脑海⾥循环,历历在⽬,可现实让我必须放⼿。

下⼀章,我会写尾声,有迟到的M-和打折的bonus。

尾声:《我在字节美国电商的两年半》 迟到的M-,打折的bonus,和团队的祝福

发布⽇期:2025-04-21

25年3⽉初,我正式告别字节。离职恰逢绩效沟通季,带着对团队的不舍和未知的绩效及bonus,我画下了两年半的句号。这尾声,有荒诞的收尾,也有温情的余韵。

离职的冷处理:M-与⽆声的绩效沟通

离职时,正值绩效沟通季中间。B没跟我做任何沟通,可能是觉得在我身上浪费时间不值,也可能怕M-的结果引发尴尬,⼲脆多⼀事不如少⼀事。我猜,M-⼋成是板上钉钉了。这冷处理,像字节给我上的最后⼀课:边缘化到最后,连句正式告别都不配。

Bonus的荒诞:2个⽉变1.6个⽉的"天才"算法

发⼯资时,我发现bonus不到两个⽉,愣了。M-该有2个⽉bonus吧?难道是I?于是给B发邮件问绩效和bonus,他回:"不知道你的bonus,去问HR。"笑死,⽼板不知道员⼯bonus?连绩效结果都不肯透露?

辗转联系HR,确认绩效是M-,bonus是2个⽉。可为啥实际不到2个⽉?原来今年bonus算法变了:超3个⽉的

bonus按总包(base+股票)算,4个⽉可能拿4个多⽉;低于3个⽉的,也按总包扣,像我2个⽉折算后只剩1.6个⽉。超3个⽉的部分发股票,延后2年分批兑现,把你拴住;低于3个⽉的还得"退现⾦"。这算法,设计的⼈真是"天才"!要是给我1个⽉或0个⽉,我估计不但拿不到⼀分钱bonus还得再倒贴公司钱?

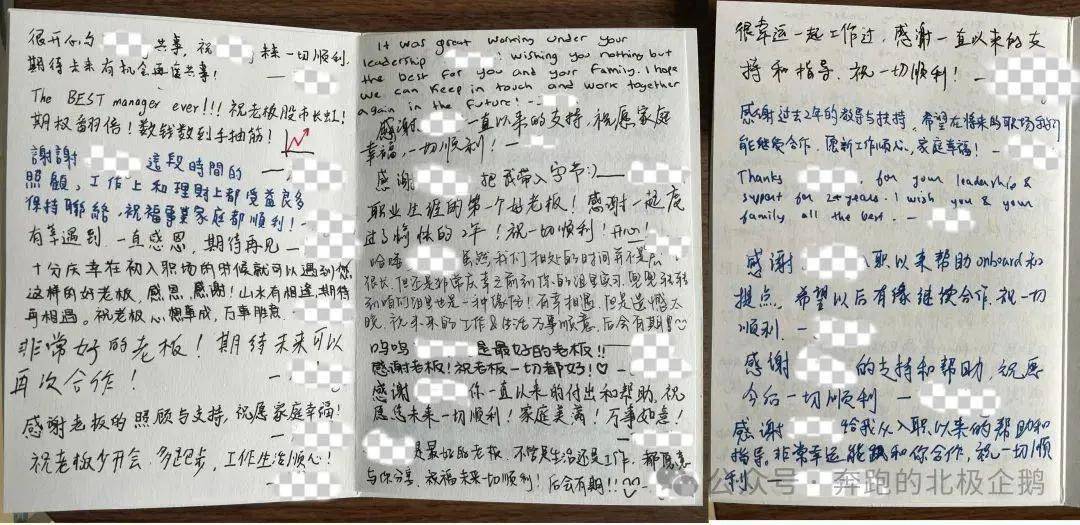

两清的句号:团队祝福的余温

不管怎样,拿到最后⼀笔薪⽔,我和字节彻底两清。两年半的酸甜苦辣,化作默默的结束。唯⼀留下的,是团队同学的祝福 那些并肩作战的⽇⼦,成了我最珍贵的记忆。字节再冷,团队的温暖还在。特地放上这个系列⾥⾯的唯⼀⼀张图⽚,感谢团队的信任和祝福!

正⽚到此结束,但故事还没完。接下来,我会写番外篇,聊绩效考核、晋升、PIP等专题,和⼀些有趣⼩故事。

《我在字节美国电商的两年半:从希望到幻灭》系列 后记

发布⽇期:2025-04-24

后记:系列的回响与新篇的起点

系列⽂章发布后,没想到慢慢发酵,收获了⼀堆读者和私信。⼤伙⼉的反馈让我感动,不少⼈说"感同身受",还有读者直呼"代⼊感极强",感觉我的故事就是ta的故事。这⼤概是写这系列最⼤的意外了。

有读者问,为啥不等N+1再⾛?在美国这事没那么简单,得摆烂进PIP才可能拿。我不想耗时间,更不想给团队"带头摆烂"的坏榜样。好聚好散,总⽐拖着体⾯。

也有⼈关⼼我现在咋样。挺好的!我在⼀家美国本地传统公司苟着,full remote,每天⼯作铁定不超8⼩时(具体⼏⼩时就不细说了),能多陪家⼈。钱挣得虽然少了,但够⽤就⾏,⽣活特别是⼼情⽐啥都重要。⼯作是⽣活的⼀部分,但是不能是全部。

还有⼈好奇来问我是谁,这个不重要。希望我的故事能给你⼀点感触,或引起⼀点共鸣,亦或是提供⼀点处事经验,那就挺好的。

明天起,我会正式开始写番外篇。既然不少⼈问N+1和PIP的事,打算开篇就聊这个。美国PIP跟国内可能不⼀样,国内朋友权当参考。我还会拿亚⻢逊的PIP做对⽐,讲讲区别。

再次真⼼感谢⼤家的关⼼和捧场!如果字节的朋友有啥"好玩"的故事,欢迎私信"投稿"番外篇,咱们⼀起把故事讲下去。

番外篇⼀:美国PIP的"开⼈"艺术 字节与亚⻢逊的套路对⽐

发布⽇期:2025-04-26

系列正篇完结,番外篇开聊!今天先说说美国职场的PIP(PerformanceImprovementPlan)。本来是帮员⼯提升绩效的⼯具,如今却成了"开⼈"的利器。不是字节独有,美国公司都玩这套。以下说的全是美国情况,国内同学参考就好。

PIP的本质:从"改进"到"赶⼈"

PIP理论上帮你提⾼绩效,实际多半是"劝退"前奏。跟绩效考评挂钩:拿低评(M-或更低)⼤概率被PIP,但达标也不保险。关键看你在⽼板⼼中的排名,和团队有没有"PIP指标"要背。说⽩了,PIP就是把你踢出去的"合法"流程。

字节的PIP:正规却不温柔

在字节美国,PIP得⾛程序,所有case须经ER(EmployeeRelations)审核。Manager要准备⼀堆书⾯记录,证明你平时沟通中被指出问题、明确改进⽬标,还经常miss。审核通过后,Manager按模板写PIP计划:前半陈述你为啥不达标,后半给30-60天"改进"周期,列3-4个具体⽬标。ER和HR再出沟通⽅案,给你两个选项:1)拿赔偿(package)⾛⼈;2)硬刚PIP,过关留任,失败则⾛,且赔偿缩⽔。⼀般周期会按下限来,这个过程manager也需要花很多精⼒,所以肯定是想着尽早搞完的。这流程,看着正规,实则冷酷。

亚⻢逊的PIP:更阴更随意

字节的PIP算"正规",亚⻢逊的更狠。进PIP前,⼀般会先进"Focus",就是⼀个"简版PIP"。恶⼼的是,manager可以在你不知情的时候就把你扔进Focus。没⼈审核,HR基本不管,Focus期间还禁内转。听到过不少有⼈想转岗被manager发现,ta不想让你⾛,就把员⼯放进Focus的故事。Focus不达⽬标,才进正式PIP,流程跟字节类似,但HR基本不怎么介⼊,基本是manager⼀⼿操办。亚⻢逊这套,简直可以作为manager的"私⼈武器"。

被PIP了咋办?拿包⾛⼈最明智

如果被PIP,咋办?看情况,但我肯定选拿package⾛。PIP意味着manager已放弃你,硬扛没意义。PIP⽬标通常很"stretch",像是给Top20%员⼯设的。否则,员⼯会⽐较容易达到,PIP指标完成不了,manager也会很尴尬。我第⼀次做PIP时(不在字节),⽼板"教导"说:"⽬标要设成20%头部员⼯才可能完成的,要不然⽬标太普通,ta通过了,你还希望ta留在团队吗?"

PIP的征兆:M-只是起点

PIP前有啥信号?字节⾥,M-或更低是标配,ER/HR建议连续两次M-或更差(晋级提名反过来,最近连续2次M+或以上)。亚⻢逊更随意,上次绩效不好可能就够了,尤其是Focus,manager想搞你,可以完全没征兆。⼀般来说,绩效被打低就是PIP的征兆。

⼩结:PIP是⻔技术活

PIP不是帮你,是"赶"你。字节的流程偏正规,亚⻢逊更是manager主导,但结局都差不多:要么拿包⾛,要么硬刚到底但是最后也得离开。

下⼀篇换个轻松的,聊聊字节美国的"吃"。美国这边吃得虽不如国内那么好,特别是⻄雅图这边,但是每个周五下午茶的回忆,还是挺让⼈怀念。

番外篇⼆:字节的伙⻝江湖 从⻄雅图盒饭到上海"天花板"

发布⽇期:2025-04-27

⺠以⻝为天,吃好了才有⼒⽓⼲活。今天聊聊字节的伙⻝,从⻄雅图的盒饭到上海的"⾼⼤上"⻝堂,逛⼀圈字节的"美⻝江湖"。

⻄雅图:订盒饭+排队的周五下午茶

我是base在⻄雅图的,加⼊的时候还没办公室,去WeWork上班,吃饭靠⾃⼰解决,公司会给饭助。不久之后搬进Bellevuedowntown⼤楼,免费中晚餐上线。起初是发盒饭,主要种类就是中餐、⻄餐、印度餐、Halal、素⻝,早到可选⼝味,晚到没得挑。这导致饭点排队抢盒饭成⽇常,12点开饭,⻓⻰能绕楼层⼀圈。这体验实在太差,⽽且还浪费时间,于是公司改⽤第三⽅⽹站和App订餐,每周四五可订下下周。因为每种类型也都有数量限制,所以像吃到⾃⼰喜欢的,也得早早抢订。

翻⼿机相册,还找到第⼀天盒饭的照⽚。国内同学可能觉得寒碜,但像我这种在亚⻢逊8年没免费午饭的,瞬间觉得待遇UP了!亚⻢逊只有街边⾹蕉亭发的免费⾹蕉。周五没晚餐,改供下午茶,奶茶基本固定"吃茶三千",⽐盒饭⾼⼤上。可下午茶也得排队,3点半开吃,⼤家早早占位,基本3点后就"下班"的感觉了,所以后来改到了4点半。去年底换vendor,下午茶多了⼀道"管控"⼿续,就是⽐较贵的菜像⽜排啥的,安排了专⼈来给你夹,⼀次1-2⼩ 块,纯属让你尝个鲜。

圣何塞:单独的⼤kitchen+餐⻋

SJ伙⻝完胜⻄雅图没有悬念。SJ起初也发盒饭,后搬进新园区,⽴⻢⾼⼤上,配了专属kitchen现做饭菜。说实话种类味道⼀般,做法太单⼀,荤素多是煮的,没炒菜,但管饱,不像盒饭定量。供餐时间⻓,不怕晚了没饭。听说时不时还有"惊喜⼤餐",像⻰虾,可我⼀次没赶上!我最爱的是不限量⽔果,每顿都有。去年底开始还加了餐⻋,有家中餐⾯⻝超⽕,经常⻅有⼈带电脑边⼯作边提前近⼀个⼩时去排队的。SJ周五下午茶我基本m没怎么吃过,每次那个点基本都是去赶⻜机回⻄雅图了。

国内⻝堂:上海是新"天花板"?

我去国内出差次数有限,只去过上海、杭州、珠海。杭州浙⼤森林办公区⻝堂中规中矩,⽐美国肯定是强⼀⼤截,但没啥亮点。珠海去过⼀次,吃饭在写字楼底商的协议饭店,味道和种类都不错,我觉得排名胜过杭州。

上海新江湾⽼楼⻝堂跟杭州差不多,新楼⼀启⽤,⽴⻢"⾼⼤上",据说能媲美号称字节⻝堂天花板的北京⼤钟寺。⼤钟寺没去过,是我字节两年半最⼤遗憾!上海新楼菜品丰富,印象⽐较深的有⻄安biangbiang⾯和⾁夹馍,可饭点坐电梯是个⼤难题,好⼏次都是坐货梯下去,然后还多⾛⼏层楼梯。

⼩结:吃出字节的温度

结束前最后提⼀嘴新加坡,没去过,听说只供午餐,对中国胃不友好,还闹过⼀次⻝物中毒事件。只能把它排垫底了。

从⻄雅图的盒饭⻓⻰到上海的"天花板"⻝堂,字节的伙⻝是忙碌⽇⼦⾥的⼀抹亮⾊。让我最怀念的,还是周五下午茶的时刻,和同事排队时的闲聊,难得的忙⾥偷闲时刻,有点像是每周的⼩teambuilding。但是说实话,我在字节逛过的⻝堂很有限,以上观点都是根据⾃⼰⼝味来的。欢迎聊聊你⼯区的伙⻝!

下篇聊聊字节美国其他的福利。

番外篇三:字节美国的福利图鉴 医保、团建与"跑⻢"报销

发布⽇期:2025-04-29

字节美国的福利在科技公司⾥算亮眼,今天聊聊这些"隐形钞票":从救命的医保到跑⻢拉松的报销,再到"奢侈"团建,件件有故事。

医保:省⾃⼰钱包的低copay

美国看病贵,医保是⼤头。字节通过Anthem保险公司,涵盖本地PremeraBlueCross⽹络,in-network选择够⽤。员⼯如果只保⾃⼰,据说不⽤⾃⼰掏⼀分钱,公司全包。我选了PPOin-network保⼀家四⼝(2⼤2⼩),因常看病没选⾼deductible的HSA计划。每⽉payslip扣270⼑(每两周135⼑),看病copay仅10⼑/次,买药copay⽐例也不⾼。我还拍过⼀次MRI(核磁共振)原价940⼑,⾃付100⼑。记得我在亚⻢逊时也拍过⼀次MRI,deductible让我掏了600多。美国救护⻋和急诊emergency贵得离谱,但是字节报销很给⼒。有⼀次我家⽼⼆感冒引起有点哮喘,⼉科医⽣⾮要给我们叫救护⻋送去emergency,后来我们还是⾃⼰开⻋去了。在⾥⾯待了3个多⼩时,做了⼀堆检查,包括covid,流感,还拍了胸透,结果啥也没查出,吃消炎药回家了。后来收到账单6000多,只需要⾃付100⼑。这医保⾃⼰交得少,coverage⾼,性价⽐秒杀很多公司动辄3000⼑deductible的家庭医保计划。医保⾥还包括每年20次massage,每次⾃付10⼑,⽆需医⽣refer,我这跑步党每⽉去两次中医按摩放松,特实⽤。(去急诊这事,改天单开个美国⽣活⼩故事!)

401K:50%match的养⽼钱

字节的401Kmatch是基本⼯资(现⾦部分)前10%的50%。假如年薪20万,⾃⼰如果交2万,公司给1万,当场vest。410K去年个⼈缴费上限2.3万,2-1及以上员⼯如果现⾦⽐例⾼,基本能交满。这1万多拿的养⽼钱,谁不爱?拿到offer的同学,我强烈建议多要求现⾦部分,这会影响你的福利和年终奖现⾦部分。RSUvest时间⻓,回购周期更⻓,哪有现⾦在⼿来得⾹?

⼿机费与Gym费:跑⻢拉松的"救赎"

每⽉最多100⼑⼿机费报销,提供账单就⾏。Gym费每⽉60⼑(年720⼑)额度,可攒⼏个⽉额度⼀起报销,覆盖健身器械(像瑜伽垫、哑铃)、⽐赛报名费,但不含运动服。我这⻢拉松爱好者全靠它cover报名费,可如今⼤⻢报名费狂涨,波⼠顿⻢拉松从18年的185⼑涨到今年的250⼑,23年跑4个⼤⻢,720⼑都不够了!Gym费虽好,但是报销算税前收⼊,得扣税,⼿机费倒不⽤。

团建费:"定制"⻄餐的回忆

团建费不发给个⼈,但字节出⼿⼤⽅:每⼈每⽉55⼑,12⽉120⼑。我们组基本上每季团建⼀次,有时会多攒⼏个⽉搞把⼤的。今年初为花掉攒的钱,组了个"奢侈"团建:先玩密室逃脱,再到⻄雅图downtown海边⾼档⻄餐厅晚宴,海景房宴会包间,服务顶级,菜单"定制",我还留了菜单当纪念。这顿饭,吃出了字节的豪⽓。

Donate Match:100%匹配的善⼼

美国捐款常⻅,尤其孩⼦学校活动。字节100% match个⼈捐款,年度上限1万⼑。这福利,捐款翻倍,暖⼼⼜实⽤。

⼩结:福利的温度

字节美国的福利,从医保到团建,再到捐款匹配,确实有竞争⼒。另外各类假期也不少,但是没有国内那种周末假⽇加班可以调休或者换钱的政策。

关于我在B公司系列⽂章的特别声明

发布⽇期:2025-04-30

近⽇,我的系列⽂章被某公司投诉,称"透露⼤量企业内部⼈员保密信息"等。为此,我郑重声明:

1.代号随机,⽆关真⼈:⽂中所有⼈员代号(如B、N等)均为随机选择,与任何具体个⼈⽆关。读者朋友请勿对号⼊座,随意揣测。

2."⼆次开发"与我⽆关:⽹上出现的基于原⽂的"⼆次开发"短⽂或"再解读",均与本⼈⽆任何关联。我仅对本系列⽂章内容负责。

3.内容真实,绝⾮揣测:⽂章基于我的亲身经历,粉丝的反馈也证明内容真实可信。我绝不接受"个⼈揣测不实"的指控。

⽬前,⽂章正接受平台审核。若判定侵权,可能⾯临短期或永久封号。我会尽⼒申诉,但"胳膊可能终究拧不过⼤腿",结果难料。⼤家且看且珍惜!

即便账号失联,"⼀只企鹅倒下,还会有千千万万只企鹅继续奔跑"。未来某天,你可能看到似曾相识的故事,只是少了具体实体信息,理解或有难度,但聪明的读者⾃有代⼊感。这代⼊感是你的,与⽂章⽆关。

感谢⼀路⽀持!这⼏天"职场故事系列"更新可能会慢⼀些,因为想等平台审核结果出来再看⽂章是否需要再做进⼀步"脱敏"。

今天就这些,谢谢⼤家⽀持和关⼼!

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......